a Giancostante Melli, in memoriam

La tua parola non era forse di quelle che si scrivono.

Eugenio Montale, Visita a Fadin

Roberto Cresti si accosta in modo inedito a uno dei più grandi pensatori politici italiani nel suo articolo “Anonimo mazziniano”, il cui occhiello recita “L’artista e il Politico”. Invero Mazzini non fu artista in senso stretto, ma di certo egli fu ispiratore di artisti, se anche non si vuole riconoscere nell’apostolo della nazione il piglio dell’artista rivoluzionario. D’altra parte l’interesse di Mazzini per le arti era iniziato fin dalla giovinezza, riservando saggi su Dante (1826) e sul dramma storico (1831) per approdare poi, nell’esilio londinese, a scrivere pagine di critica d’arte per la London and Westminster Review (1841). Scrive l’autore che «benché Mazzini ponesse in linea gerarchica la Musica, la Poesia e soltanto al terzo posto la Pittura, egli vedeva nelle tre il solito ‘associarsi’ indispensabile a ogni elevazione dal piano materiale fino alla realizzazione su quello spirituale». Ed ecco quindi che il pensiero mazziniano provoca una (re)azione sul piano della figurazione: «Francesco Hayez, è il primo nome […] fra i pittori di quella scuola. Mazzini lo elegge a capofila». Seguiranno Nino Costa, Giovanni Fattori, Silvestro Lega. Conclude Cresti che “si avverte il formarsi, nel contesto del milieu macchiaiolo, di un umanesimo risorgimentale, di una religio laici che agisce ispirando le coscienze come un mitologema. Chi, se non Mazzini, ne era all’origine, quale altro protagonista di quegli anni?».

___________

Per non sottoporre il pensiero mazziniano a un trattamento analogo a quello che Benedetto Croce riservò a Hegel in Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel (1907), conviene riportarsi alle potenzialità espresse, solo parzialmente espresse o implicite di tale pensiero, interrogandone il nucleo profondo e cioè l’essenza costitutiva, che troppo spesso resta occultata sotto le vicende del Mazzini politico, e si reputa indistinguibile, secondo i più, dal quadro storico risorgimentale.

Credo che il primo contributo a una autentica ermeneutica della visione mazziniana del mondo debba consistere nella sua ricostruzione su basi, non estranee alla storia, ma intimamente correlate alla dinamica funzionale di quest’ultima, ove cioè l’etica, la politica, l’economia e le altre determinazioni dell’autoctisi spirituale non si distinguono, e tendono a equilibrarsi mercé il dispiegarsi, in ogni prassi, di un’arte del pensare (theoria) e dell’agire (praxis) corrispondente alla kantiana “finalità senza fine”.

Giuseppe Mazzini e l’arte di dipingere le coscienze rivoluzionarie di metà Ottocento

Così, se si dice che Giuseppe Mazzini fu, per tutta la vita, un ‘artista’, non si nega ch’egli sia stato quello per cui è noto e accolto, ma si vuol affermare che l’arte fu l’ideale regolativo che pose in rapporto tutte le sue attività, restandogli sempre disponibile come un infinito interiore da cui riprendere poi la via del mondo. Non a caso si manifestò un’elettiva affinità con Friedrich Nietzsche quando i due si trovarono sulla diligenza diretta in Svizzera per il San Gottardo, passando su quel ponte che William Turner aveva già dipinto come una palpebra socchiusa sull’abisso.

Ciò significa, dunque, che Mazzini, nel mezzo stesso dell’agone politico, serrasse metaforiche imposte per dedicarsi all’amata chitarra? Forse (Aurelio Saffi riferiva di averlo sentito suonare e cantare in solitudine a bassa voce, a volte di giorno, più spesso di notte, a tarda ora, nei mesi della Repubblica romana), ma è da intendere perché egli reggesse in mano quello strumento (e sempre l’avesse retto), come un Orfeo moderno in grado di ammansire le belve e i marosi, in primo luogo, della propria anima[1].

Quella lira, mutata solo in apparenza dal suo pristino profilo, si prestava, infatti, come per il poeta di Tracia, a raccogliere miti diversi, anche molto diversi, e ideali e personalità e persino profeti di antiche e nuove religioni, di tutto insomma, in una congestione totale, a rischio di perdere sé stesso ma, alla fine, in realtà, di ritrovarsi.

La prima repubblica di Mazzini è la musica, la coralità degli accordi: il pleroma nel quale la melodia individuale si trasforma in una armonia sociale[2]. Tutto nella sua mente nasce dalla complessità del molteplice. Spirito romantico, seppur severo fin dalla adolescenza, non ebbe un solo punto di partenza, ma, costretto e stimolato dalla prima scena della sua vita, fu portato a cercare in ogni direzione. Nelle sue pagine si sente l’aspro paesaggio di Liguria, il sale incrostato nelle bitte dei moli, il libeccio ficcante fra i carruggi, i volti segnati della gente, l’andare e venire di navi per mari e oceani, ma anche i ceppi che tenevano la storia in ordini sempre più obsoleti.

Non è affatto un illuminato, ma un cercatore nel vento, che trova a fatica quello che manca. E non ha uno stile, se non per la sua assenza, così che il contenuto di ogni discorso è nei pressi, ma non nelle parole che l’esprimono. In quello scarto è la sua vera opera, che chiama in causa il lettore, ma non lo persuade, s’egli non è già persuaso. O sei mazziniano o non lo diventi, e questo valse per Mazzini stesso che giustamente Pascoli, nell’Inno secolare a lui rivolto, assimila a un’entità primordiale senza volto.

Tu, quando niuno ancor vivea, vivevi.

L’Italia era vulcani, era deserti.

Non c’erano i pensosi uomini aneli.

C’erano, sì, le oscure selve inerti.

A quando a quando si movean gli steli…[3]

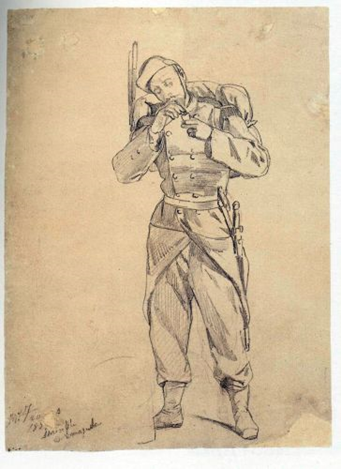

Questo punto di vista potrà scandalizzare, ma è di una evidenza davvero luminosa e insieme invisibile, oltre a esser una sintesi dell’avvenuto e dell’avvenire. Perché, in realtà, Mazzini non c’è mai. Lo puoi vedere per contrasto fra agli altri, ma non insieme agli altri. La sua figura manca a sé stessa e si modella e rimodella immobile. Non c’è niente di più estraneo alla sua persona dei monumenti sparsi nelle piazze d’Italia o per le vie, persino in quelle a lui dedicate: come Plotino si rifiuta al ritratto. E il più vero è quello sul letto di morte, a occhi chiusi, che gli fece un ‘povero’ a lui affine, e gran pittore, Silvestro Lega, il cui primo schizzo era stato per un cuoco (figg. 1-2).

Gli inizi sono davvero in alto come fosse il Viandante davanti al mare di nuvole di Caspar David Friedrich (fig. 3). E di lassù guarda in avanti. Che vede? L’ha detto bene Sri Aurobindo,

una “Italia corrotta, demoralizzata, truffaldina”, a cui avrebbe dato “l’impulso di una speranza immensa, una spiritualità sublime, una spinta intellettuale che, disdegnando i sofismi e i particolari fuorvianti, andava dritta al cuore delle cose”[4].

Ma il suo modello non era stato il mondo, bensì un poeta: Dante Alighieri. Dante, sconfitto fondatore di una polis a venire, l’uomo dell’esilio che si volge in patria, che abita nell’esilio. Jacob Burckhardt diceva che quella condizione aveva fatto il Rinascimento, che, fra i molteplici conflitti, ne era stata la premessa in tutti campi. L’Io-moderno, in effetti, nasce in quel modo, in quell’errare. È l’Idiota di Nicolò Cusano, l’Icaro di Giordano Bruno, l’homo homini Deus di Baruch Spinoza, il ‘buon selvaggio’ di Jean Jacques Rousseau, il ‘soggetto trascendentale’ della morale di Immanuel Kant, il ‘dotto’ con la sua ‘missione’ di Johann G. Fichte, l’Ortis di Ugo Foscolo. Gli corrisponde l’uomo della discontinuità, che riscopre la tradizione dietro le convenzioni, la morale dietro le regole imposte per dogma e convenienza politica, l’uomo (e la donna) dietro le immagini contraddittorie delle civiltà. E qui si trova la prima questione importante per Mazzini, l’Umanità: cos’è l’Umanità di cui egli parla? Non una somma, per quanto vastissima, di individui. Non una massa, ma una funzione, un ‘Individuo’ dotato d’una totalità funzionale, come somma di virtù (aretai) che si equilibrano:

“L’uomo è uno, checché ci appaja: un principio unico, un’idea sola predomina d’ordinario su tutto il suo essere, e dirige il corso della sua vita”[5].

Solo se si tiene conto di questo, di questo equilibrio delle virtù, che va verso la sintesi e si rivela per gradi non ‘progressisti’ ma ‘progressivi’, si può intendere il pensiero mazziniano nella sua essenza e nel suo a priori ‘artistico’, prima che politico, cioè nella sua originaria e aperta unitotalità, che concorre a far sì che il popolo, ogni popolo, e tutti nell’insieme, si sviluppino, dall’esser plebe passiva e divisa, in soggetto comune, in progressiva associazione di comunità: dallo stato egoista alla civiltà. Il primo accordo fra l’individuo e l’Umanità (la propria stessa ‘umanità’, che condivide con gli altri) è infatti l’arte. Ed è per questo che l’apprendistato mazziniano annovera saggi come quello, proemiale, riservato al patriottismo di Dante, del 1826[6], o quello dedicato al dramma storico, del 1831[7], dei quali va messo in luce soprattutto il metodo, e segnatamente l’idea che un artista di valore non venga mai (e soprattutto non resti nella memoria collettiva) per caso, ma corrisponda a una letterale vocazione o meglio invocazione rimasta muta fino alla sua opera o solo parzialmente espressa dall’Umanità. Egli cioè viene a svolgere una funzione necessaria attraverso uno stile e una cifra espressiva che sono inconsciamente attesi. Viene cioè richiamato ‘in patria’ quando chiama la patria in modo giusto, col nome del suo tempo. Prima del dramma storico, Mazzini recensisce L’esule di Pietro Giannone, quasi come un passaggio necessario a un vero ritorno alle proprie origini[8]. Questo legame umano è fondamentale e non si dà in maniera spontanea, bensì per una sintonia cercata, sorvegliata, intimamente ‘criticata’ dal poeta o da un autore in genere, finché non trova in sé quello che manca a tutti. Allora la corrispondenza viene facile o almeno facilitata nel suo corso, che non è detto sia breve e non si attui veramente, come nel caso di Dante stesso, in un tempo successivo alla sua vita:

“Gl’individui soffrono e muoiono; ma l’umano genere, e l’incivilimen-to non muoiono. I forti d’anima e i potenti di senno creano altri forti, ed altri potenti”[9].

Quando è stato compiuto un progresso nell’Umanità questo, perciò, non si perde e anzi perdura, sia recepito o meno, finché non si afferma pienamente come gli spetta. La storia, del resto, per Mazzini, non è lineare, ma ciclica, ricorrente nei modi, con contenuti diversi, come la vichiana storia ‘ideal eterna’, solo riportata ai singoli individui: che sono artefici della comune ‘provvidenza’. E qui è il legame col primo romanticismo tedesco, con quel repubblicanesimo etico sviluppato, su basi kantiane, da Friedrich Schlegel fra il «Lyceum» e l’«Athenaeum»[10], cui egli aggiungeva il De re publica di Cicerone, che, dal tavolo di studio, lo spingeva all’azione:

“virtus in usu sui tota posita est; usus autem eius est maximus civitatis gubernatio” [11].

***

Repubblica, insieme agli accordi di chitarra, è già lo Zibaldone giovanile, cielo stellato d’ogni suo atto o prote hyle intellettuale ove non è bastata una vita a metter ordine[12]. In esso si annuncia il moto sempre rinascente del pensiero e della natura, addirittura del cosmo, e della poesia, con riferimenti alla cultura tardo-antica e all’Oriente, in cui l’artista e il suo omologo, il politico, devono mettere ordine, ma non troppo. Non troppo perché nulla è mai concluso, ma solo rinettatto nel suo essere, di epoca in epoca.

Ed ecco un altro punto, che non ti aspetti: il giusto mezzo. Mazzini, l’intransigente, parla di equilibrio. Non è una posizione certo timorata dell’azione (come potrebbe, viste le conseguenze avute nell’ambito dei fatti?), è una sorta di legge, di postulato morale kantiano, e recita:

“È o pare natura delle umane cose, che le idee siano dapprima spinte agli estremi, poi retrocedano ad un giusto mezzo. Il confondere l’eccesso d’un principio col principio stesso, è follia comune sovente tanto a chi nega come a chi afferma”[13].

Bisogna, perciò, ‘criticare’ gli eccessi, non rimuoverli, trasformarli l’uno nell’altro: riformarli attraverso la vita.

Il concetto, il metodo s’intende, non è astratto, ma nasce dalle cose, nasce in particolare (riprendendo anche noi la via della storia del mondo) dalla situazione creatasi in Europa con la rivoluzione del luglio 1830 a Parigi, un evento decisivo nella biografia, non solo intellettuale, mazziniana. Se si prende un dipinto di Eugène Delacroix (fig. 4) – realizzato contemporaneamente alle vicende parigine di quell’anno e mese – se n’intende subito il perché: l’artista, da solitario contemplatore del mondo, come in Caspar David Friedrich, è sceso: è ‘tramontato’ nel mondo onde trovare qualcuno per cui ‘risplendere’ (s’anticipa qui il cammino del nietzschiano Zarathustra). Delacroix, infatti, si autoritrae al centro della battaglia, nella fiumana degli insorti.

Per Mazzini era stato, in breve, lo stesso, e anche di più. Lasciata la Carboneria aveva fondata la Giovine Italia, e se ti chiedi perché scegliesse l’aggettivo ‘giovine’, la risposta è che, dalla linea della storia, aveva tolto quella circonferenza, scaturita dal proprio Io, che gli consentiva di rifare attuale la memoria di cinque secoli e forse più, da Dante comunque in poi, con risonanze emananti dalla primissima Roma; una circostanza che era sempre in punto di riprendere mercé la critica del presente.

La gioventù è quella del pensiero nella (nuova) azione che promuove e della azione che si fa così ‘eterno ritorno’: una letterale ripresa dell’Umanità dal punto a cui era rimasta, segnata da una ‘virtù’ precedente, divenuta ‘inattuale’ e perciò ‘ideal eterna’; ma anche portata ad arricchirsi d’un nuovo sé in equilibrio condiviso dai Molti.

Inutile aggiungere, perché palese, che il sacrificio per una causa aveva lo stesso fondamento, che i caduti erano le pietre che avrebbero consentito di guadare i fiumi più profondi. E se si avverte una trasformazione nella pratica, si sbaglierebbe a credere trattarsi di un superamento dell’arte, poiché la trasformazione è data proprio dall’arte, che la trasformazione avvia e già, in certo senso, accoglie, per farla ricominciare. Il legame con la concezione romantica dell’artista e dell’uomo politico come ‘eroi’ si manterrà poi attraverso la conoscenza, anche personale, di Thomas Carlyle, e si riflette nella scelta, mutuata dall’Ortis, di vestir di nero come lutto ‘eroico’.

L’autoctisi è l’alfa e l’omega di ogni espressione che investe la storia e la natura. E, se ne cogli la logica, il piano fattuale non è più tassativo per individuare l’opera di Mazzini nella stessa politica, il che crea la possibilità di riconoscerne gli effetti diretti e indiretti su molteplici piani e con ritorni che eccedono i suoi limiti temporali.

Tenendosi a questo principio non si sbaglia, ed esso vale a partire dalle stesse attività intellettuali e politiche di quel decennio decisivo, 1831-1841, che risultano tanto strettamente intrecciate da trasfondersi quasi le une nelle altre: da Del dramma storico (1831)[14], già ricordato, alla fondazione della Giovine Italia (1831) e della Giovine Europa (1834) a Fede e avvenire (1835)[15], fino al saggio La pittura moderna in Italia (1841)[16]. Un decennio di grandi cambiamenti personali e collettivi, segnato da nuovi moti insurrezionali che Mazzini suscitò in Italia, coi loro fallimenti, ma anche con la risonanza internazionale conseguita del loro ispiratore; e poi i confronti, le polemiche, in particolare con Filippo Buonarroti, le secessioni nel fronte democratico; l’attività di proselitismo a mezzo stampa; l’esilio, dal 1837, a Londra, e con esso un cambio di passo, un avvicinamento al mondo moderno nella sua fucina.

Anche in quella pressione di masse stipate negli slums, negli opifici e in ogni meccanica vorticosa di pulegge, senza pausa e incalzante, provocata dal fiery devil, il vapore, Mazzini resta un ‘idealista critico’ e un ‘critico idealista’, che nella materia legge la trascendenza recatavi dal lavoro: un’‘azione’, il lavoro, che non è materiale, e va plasmata ed equilibrata con le altre virtù dell’Umanità, onde esserne estensione e non mortificazione (e qui si sente un ideale pedagogico che confligge a priori col materialismo di Karl Marx; un ‘idealismo realista’, che revoca ogni reclusione nell’immanenza):

“L’ideale è sacro […], il problema è per noi tutti d’intravvedere nei fatti quel tanto che v’è racchiuso e guidare altrui a indovinarlo e adorarlo”[17].

Nella nazione repubblicana diceva che tutti i produttori sarebbero stati “operai” di virtù, secondo una interdipendenza associativa (che appare intimamente ‘musicale’), estesa a ogni attività e quindi anche all’arte nelle sue forme più conosciute. Che poi mancasse ancora una vera e propria repubblica politica chiamata ‘Italia’ non inficiava l’atto intuitivo della sua organica unitotalità, anzi, ricondurre qualunque attività ad essa e ai suoi precedenti, era un affermarla presente, passata e futura.

Con questo spirito trattava di pittura e dopo aver già asserito:

“v’hanno abbozzi di Raffaello e di Michelangiolo, ne’ quali è tutto intero l’avvenire della pittura”[18], si dedicava a quell’arte in veste di critico, scrivendone per la London and Westminster Review (1841)[19] con la stessa fermezza di chi colga il farsi d’una legge dagli effetti molteplici. Vi dirà che è la stessa ‘musica’ a unire Johann Sebastian Bach a Albrecht Dürer, Antonio Allegri da Correggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina, ingegni i quali “attingevano tutta la loro vita alla stessa fonte, le loro visioni allo stesso focolare”[20], posto che “note, ritmi, tinte e contorni non erano se non mezzi e variazioni per dare più di ch’era possibile corpo e realtà all’Ideale che è l’Anima dell’Arte, com’è di qualunque Società che vive e si dispone a vivere”[21].

Il travaso artistico è interessante (l’aveva comunque preparato una attenzione per i grandi pittori che si riscontra fino dai primi anni di studi personali extra o post-curricolari) anche perché il mondo delle immagini è il più intimo nella mente, e benché Mazzini ponesse in linea gerarchica la Musica, la Poesia e soltanto al terzo posto la Pittura, egli vedeva nelle tre il solito ‘associarsi’ indispensabile a ogni elevazione dal piano materiale fino alla realizzazione su quello spirituale. Non meno interessante è, tuttavia, insieme, la semplificazione di ogni posizione precedente, quasi la pressione dell’universo industriale producesse in lui una lingua più chiara ed essenziale (non si dimentichi che scriveva in francese per essere tradotto in inglese).

Ecco così riapparire il già detto in forma condensata e snella:

“L’arte è per noi […] una manifestazione eminentemente sociale, un elemento di sviluppo collettivo […]: l’individuo non vi apparisce se non come potente riepilogatore, come il traduttore accurato di una lingua sacra che più tardi diventerà la lingua di tutti”[22].

Quella “traduzione”, infatti, è il prodotto di un lavoro paziente: ispirata da Dio nei suoi simboli espressivi, a tutti comuni, epperò graduale nell’apparire, poiché l’artista muove fra quattro distinti essenziali: il Passato, l’Avvenire, l’Ideale e il Reale. Egli è un Epimeteo dedito al passato e, insieme, un Prometeo volto al futuro, che, in entrambi i casi, deve ricondurre i due opposti al presente in un’opera attesa come punto d’equilibrio (e qui gli sfugge un ciceroniano “eclettico”, che avrebbe ritrattato, dicendo d’averlo usato come segnacolo di “tolleranza”[23]) fra un ideale atemporale, riferibile a una poetica classicista in genere, e un altro di tipo realista. Ugo Foscolo gli era di guida, ‘didimo’ d’opposti: patria ed esilio, tempo ed eterno…

Torna allora in gioco l’aggettivo “critico”, unito all’idea di ‘N-azione’, quale frutto di un Genio: ma non teorico, bensì come giudizio a posteriori sul primo pittore della scuola “storica”, così Mazzini la denomina, che in Italia aveva colto ciò che l’Umanità, fra passato e futuro, classicismo e realismo, attendeva venisse espresso da un moto individuale, le cui radici tuttavia “sprofondano nella madre comune”[24].

Francesco Hayez

Francesco Hayez, è il primo nome che pone fra i pittori di quella scuola. Mazzini lo elegge a capofila, ma con caratteri così affini ai suoi da cogliervi una sorta di ‘doppio’. Dunque, se dice, riferito a Hayez, ‘egli’, dice ‘sé stesso’ – che è il primo dovere democratico: il Tu nell’Io. Ed ecco Hayez vero e proprio, ma riflesso nel suo specchio. Poiché Mazzini vuole che solo ridando vita ora a ciò che l’ha persa, e insieme cercando ideali nella realtà presente, si perviene a un’espressione spirituale umana.

Non è questo il segreto che abita il ‘pensiero’? E che l’‘azione’ guida al necessario ricordo, facendo quest’ultimo, da documento, ‘atto’? ‘N-azione’ e ‘f-atto’ sono sinonimi e lo stesso accade nell’interiorità, dove l’‘Individuo’ si rivela in rapporto ai ‘Molti’:

Francesco Hayez, nato da parenti poveri nel 1791, a Venezia, non è né pagano, né cattolico, né eclettico, né materialista: è un grande pittore idealista italiano del XIX secolo. È il capo della Pittura Storica, che il pensiero Nazionale reclamava in Italia: l’artista più inoltrato che noi conosciamo nel sentimento dell’Ideale che è chiamato a governare tutti i lavori dell’Epoca. La sua ispirazione emana direttamente dal Popolo; la sua potenza direttamente dal Genio: non è settario nella sostanza; non è imitatore nella forma. Il secolo gli dà l’idea, e l’idea la forma. Non è uno spirito sterile di riazione che l’ha rotta coi tipi del passato e con le regole convenzionali; è su questa via per l’istinto della missione riservata all’Arte nei tempi attuali e per sua vocazione.

[…] Nessuno fin qui, fra i pittori, ha sentito come lui la dignità della creatura umana, non quale brilla agli occhi di tutti sotto la forma del potere, del grado, della ricchezza o del Genio, ma quale si rivela agli uomini di fede e di amore, originale, primitiva, inerente a tutti gli esseri che sentono, amano, soffrono e aspirano secondo le loro forze, con la loro anima immortale[25].

Hayez, perciò, asserisce Mazzini, è il campione del “genio democratico”, il pittore della storia presente e ideale, che in pittura parte dalla realtà naturale e umana onde farne trasparire criticamente la ‘forma’. Nelle sue tele “l’unità si sente, senza che vi si veda”[26]. Così il dipinto Pietro l’Eremita predica la crociata (1829) (fig. 5) che sembra anticipare le barricate francesi del 1830 (e s’immagini chi Mazzini vedesse rivolgersi, con accorata fede, al popolo circostante, in groppa a una mula bianca!), e anche l’altro, di soggetto più vicino nel tempo, I profughi di Parga (1830), palesano che ogni personaggio è sintesi di una virtù come selezione della propria biografia, da cui emerge un ‘dovere’; come già nel caso, chiaro all’estremo, di Maria Stuarda mentre ascolta la lettura della sentenza (1827), ove “la vita del quadro si concentra tutta in colei che va a morire”[27]. Individuo e Umanità così si corrispondono in una sintonia unitotale, e storia e persino geografia fanno un solo paesaggio.

Proprio il paesaggio, ma anche la veduta, è “sintesi democratica”, se il pittore coglie nella realtà aspetti inerenti “a tutti gli esseri che sentono, amano, soffrono e aspirano secondo le loro forze” [28], ai quali egli è simile nel rapporto personale con la natura e l’esterno in genere, che rappresenta nella misura del proprio ‘dovere’, nella virtù del proprio Genio, virtù che agisce anche nella tecnica e per la tecnica d’arte, ch’è essa stessa ‘natura’ da condurre a forma, in contrappunto fra “contorni” e “tinte”.

Ecco allora altri casi, eguali e diversi da Hayez, come Giovanni Migliara, vedutista accurato, di cui tratta a lungo, ma ciascuno è in fondo di “contorno” alla “tinta” dell’altro, e viceversa, centro e periferia del medesimo atto, sia che appaia incline alla contemplazione della natura, al rimpianto in essa di rovine antiche o di miti, da Giuseppe Bezzuoli a Massimo D’Azeglio, magistrale pittore di paesaggi e figure, estensori tutti del nesso “fra realtà e verità, il vero campo della Pittura e dell’Arte”[29].

Eppure, da tutti questi nomi, in tutti essi, al fondo, il suo messaggio correva a toccare corde collettive più tese che non fossero quelle pizzicate da Hayez e altri, e dal senso stesso che gli conferiva. La sua critica era in sintonia col livello civile dell’epoca, prima e dopo l’arte, e il dipinto in fieri, quello atteso, che ne scaturiva, non si fermava ai colori, ma si espandeva già, nella sua mente, largo, tantoché nell’anno di quello scritto di pittura, il suo intelletto dava getto ai primi quattro capitoli della sua opera capitale, Dei doveri dell’uomo, che avrebbe compiuto dopo vent’anni.

Era un caso? O non è proprio questa la riprova che il suo essere ‘artista’ non era solo arte nei modi consueti, che c’era un’arte nell’arte oltre le tele, i metri dei versi, i tipi dei romanzi? Che una musica suonava permanente anche oltre i migliori accordi?

E l’accordo reale, “com’è di qualunque Società che vive e si dispone a vivere”, venne, nel 1849, con la Repubblica romana, antichissima virtù italiana, destinata a segnare il futuro, pur in quell’ora amaramente fallito, di un’irreversibile Umanità. Il saggio sulla Pittura moderna in Italia si chiude con la frase: “ogni suono reca un oracolo” [30], concetto che prosegue nell’ultima parte del capitolo dei Doveri verso la Patria, ed è ripreso dall’associazione fra liberi, sinonimo della “terza Roma” repubblicana[31].

La crisi del fronte democratico dopo l’epilogo della Repubblica romana del 1849

La Repubblica romana è stata storia e natura, com’è anche il ritratto di Mazzini nell’incisione di Luigi Calamatta, del 1848 (fig. 6), quasi d’un Goethe rimessosi in piedi dal triclinio su cui l’aveva disteso Johann Tischbein (andrebbe letto in questa prospettiva il saggio mazziniano dedicato, nel 1829, proprio al Faust[32]).

E pur se la figura di Mazzini, a seguito dell’avverso epilogo della vicenda capitolina, sembrerà declinare e persino offuscarsi per un decennio, travolta dalla crisi del fronte democratico, in dispute avvelenate fra i suoi stessi seguaci, costretti all’esilio, e vi saranno accuse e voltafaccia anche fra i più fedeli, essa resta presente nel profondo a ispirare nuove imprese, anche culminate in tragici epiloghi, come quella di Carlo Pisacane, che tanto gli venne rinfacciata, ma anche a favorire, e qui non è questione di concetti appresi dagli scritti, ma d’una presenza ‘sentita’ da dentro, il linguaggio di artisti che, già accorsi ai reparti dei combattenti in Roma, ne trassero uno stile per esprimere la ‘repubblica’ di “tutti gli esseri che sentono, amano, soffrono e aspirano secondo le loro forze”. La dignità cioè, nell’arte, d’ogni soggetto, ch’è una conquista insieme di forma e contenuto, di idee e di tecnica.

C’era stata una preparazione a tale svolta in varie scuole pittoriche, soprattutto in quella di Posillipo e poi dei due fratelli Giuseppe e Filippo Palizzi, a Napoli, ma, alla fine, il primo spirito nuovo, a partire dall’ambiente artistico romano, fu Giovanni, ‘Nino’, Costa, che, non solo anticipa gli altri, ma ha anche i mezzi per essere pittore, tanto da far bene quello che vuole in quello che dipinge, e che gli viene dalla terra, dal lavoro d’uomini e donne. Sono ancora un po’ fauni e ninfe (figg. 7-8) e danno un loro ‘tocco’ alla natura almeno quanto da essa ne ricevono. Ma è tutto insieme e non si scioglie più.

Una volta acquisito che la virtù dell’arte è star nel mezzo, lo sviluppo è naturale, e il ‘fuori’ suscita idee che la mente trova e riconosce in sé.

Costa fu un combattente nato: congiunse realtà e verità in ogni azione, sia con l’uniforme che col grembiale in studio, fu un maestro in ogni campo, meritando la stima altrui, non per pose, ma per ciò che era, nell’arte e nella vita.

Si possono separare i due, l’artista e il combattente?

No: l’uno è nella misura dell’altro, imprescindibile. Non c’è arte senza una lotta, senza una storia, e non per una dichiarazione di principio, ma perché ‘storia’, e in essa ‘patria’, significa ‘realtà’: natura, Umanità.

Il ‘patriottismo’ di Costa, e di chi risveglierà alla sua poetica, è ‘realismo’ come cura per il mondo circostante, aderenza alla vita, ma anche capacità di dare a quel rapporto una misura, un mobile limite e un equilibrio intellettuali, un’associazione interiore di diversi caratteri, colori, contorni, climi.

Si potrebbe dire, il suo, un realismo ‘temperato’, lo stesso che Mazzini riconosceva nella pittura e nell’arte in generale:

vagando di cosa in cosa per la universalità degli oggetti reali, ha pur sempre fisso e im-mutabile il punto d’appoggio nel core: è lago la cui faccia riflette i colli e i boschetti che lo attorniano, e più vivi ed evidenti di tanto, quanto è men turbato e più puro. Figlia del cielo e del genio, essa tocca la terra come appunto la terra e il cielo si toccano all’orizzonte senza confondersi o compenetrarsi. Il Bello ci vive dentro più che nella esterna natura: l’anima umana è il sole raggiante per ogni verso, d’onde si spande una luce che investe il creato e lo avviva di bei colori: una luce che rivela l’elemento poetico, che si nasconde in tutti quanti gli oggetti[33].

Nino Costa aveva aderito alla Giovine Italia e agli ideali repubblicani nel 1847 (durante la Repubblica romana era stato membro del Municipio e aveva difeso la città con le armi), e se, nel corso del decennio seguente, giunse, come altri, a separarsene per una conversione alla Realpolitik piemontese, la sua arte aveva ormai un indirizzo segnato da quegli ideali, che ‘erano’ nell’agro romano e sul litorale di Anzio, ove si spingeva a dipingere, fra la gente che vi incontrava. Fu così che il suo approdo a Firenze, nel 1859, dopo aver preso parte alla II guerra di indipendenza, produsse una chiarificazione ‘realista’ nel gruppo di pittori e letterati-critici che si riuniva al Caffè ‘Michelangiolo’ già dal 1855, al quale si assegna l’etichetta di ‘macchiaioli’.

La tendenza a cercare il contatto col reale, come anche a formare piccole consorterie, vere e proprie associazioni fra pari, per condurre studi di disegno e pittura all’aperto, come nel caso della Scuola di Staggia, nel Senese, e in seguito di Pergentina, alla periferia di Firenze, o come sarà, un po’ più tardi, a Resìna, nel napoletano, era comunque invalsa o sentita fra i sodali del suddetto Caffè, che, in verità, provenivano da tutta la penisola.

Anche in questo caso, si riscontra, quale dato comune, un ‘patriottismo’ che induce al contatto diretto con la terra, come confermano le dichiarazioni di un vero maestro, il già citato Silvestro Lega, il quale aveva ricevuto il suo battesimo mazziniano, e persino cospirativo, prima di combattere nella Prima e nella Seconda guerra di indipendenza, dall’amicizia con don Giovanni Verità, parroco di Modigliana, il paese dell’Appennino tosco-romagnolo dove era nato. Quel don Giovanni Verità, soccorritore di Giuseppe Garibaldi in fuga, nel 1849, dopo la morte di Anita, verso il Tirreno, a cercare un imbarco da Livorno per Genova.

Scrive Lega:

non avendo mai dipinto il Paese, andai con degl’Amici in Campagna per fare studi. Sentii dentro di me un impressione [sic], come trasportato ad una nuova vita dell’Arte. Eramo nel 1959. Scoppiata la guerra mi occupai di fare qualche Quadro di Circostanza – La Battaglia di Varese. – […] Feci dopo i Bersaglieri che conducono dei Prigionieri. – Una ricognizione di Cacciatori delle Alpi […]. Lì ero io; come cominciava a fare come voleva e come sapeva[34].

Si sente, in Lega, in parallelo di destino, il giudizio di Mazzini su Hayez, e, come detto, in verità su sé stesso, che non era “né pagano, né cattolico, né eclettico, né materialista”, ma ‘idealista realista’ in sintonia col mondo umano e con quello naturale, volto a cercar l’immagine dell’epoca presente: “Il secolo gli dà l’idea, e l’idea la forma”[35].

E qui c’è un punto, nel senso che si avverte il formarsi, nel contesto del milieu macchiaiolo, di un umanesimo risorgimentale, di una religio laici che agisce ispirando le coscienze come un mitologema.

Chi, se non Mazzini, ne era all’origine, quale altro protagonista di quegli anni?

Poi magari il tempo e le sconfitte avrebbero posto ostacoli al legame coi suoi stessi seguaci. Anche Telemaco Signorini, altro maestro macchiaiolo, di mazziniano si era rifatto socialista, alla Proudhon. A quanti non era avvenuto di cercare alternative? Si pensi a Francesco De Sanctis, che in certi saggi sembra voler dar conto di come aveva superata la sua pristina ‘vocazione’.

Lo spirito mazziniano come sentimento del secolo e della storia

C’è tuttavia un fondamento che non cede in alcuno, una virtù appresa, un ‘dovere’ che non cessa nemmeno con le abiure e le ironie, e non è Mazzini, ma lo spirito mazziniano come sentimento del secolo e della storia, spirito al quale Mazzini stesso appartiene.

Tu, quando niuno ancor vivea, vivevi [36].

Inutile cercare sulla carta quello che vive nelle menti e nella loro espressione in ogni campo. Tu li vedi all’opera quei macchiaioli, che partono dal principio che, in natura, come fra gli esseri umani, non vi sono limiti definiti, e che quindi lavorano sul chiaroscuro pittorico senza un disegno preliminare, quasi portandolo da sé alla pittura. La ‘macchia’, il primo contrasto di colori sulla retina, è la natura, su cui la mente lavora cercando di non introdurvi altro che l’essenziale, scartando ‘criticamente’ le convenzioni superflue, i freni accademici e tutti gli ostacoli che soffocano l’arte. Il risultato deve essere una Umanità condivisa, una virtù che era già sul posto.

C’era stato perciò uno slancio polemico contro l’accademia, come contro gli Austriaci e i papisti:

“Si doveva combattere […] – scrive Diego Martelli, il principale critico del ‘Michelangiolo’ – e combattendo ferire, era quindi necessaria un’arma e una bandiera, e fu trovata la macchia”[37].

Aggiungeva poi, lo stesso, con piglio da Savonarola:

“un feroce, assiduo lavoro, di demolizione incominciò, con l’esaltazione dei confessori, con la pazienza e l’esaltazione dei martiri i favori ufficiali e i facili guadagni furono non solo abbandonati, ma vilipesi; tutto era da rifare, tutto da studiarsi di nuovo; così furono tentati […] il disegno senza contorni e la ricerca del tono. Quelle che erano sembrate eresie, nelle Accademie, divennero verità esperimentate e riscontrate sul vero, ed un bianco in ombra riuscito, un verde azzeccato, ebbero più ferventi ammiratori ed accoliti di un Filippo Strozzi che scrive in corsivo col proprio sangue, o di Ferruccio che muore a Gavinana per la libertà di Firenze”[38].

Era un metodo di ricerca spogliarsi del superfluo per cogliere il necessario che doveva apparire, e far emergere, nell’opera d’arte, il destino e il dovere che ne erano all’origine.

Troppo chiaro, in questo senso, anche il nesso con la storia, per quanto remota, citata da Diego Martelli, seppure in modo ironico. Ma non era stato soltanto un “ferire” per necessità d’opposizione o per polemica, era poi intervenuta una disciplina che aveva curato gli eccessi.

“È o pare natura delle umane cose, che le idee siano dapprima spinte agli estremi, poi retrocedano ad un giusto mezzo”[39].

Un pensiero questo, già citato, che trova una riformulazione essenziale, del tutto affine agli sviluppi della pittura macchiaiola, nella stesura definitiva dei Doveri dell’uomo:

“La scoperta del Vero esige modestia, esige temperanza di desiderio quanto esige costanza”[40].

E qui c’è da stupirsi davvero (a parte il fatto che Mazzini passasse, per qualche settimana, proprio a Firenze nel 1959!): l’anno di pubblicazione dei Doveri è quello stesso di una fioritura, di una ‘repubblica’ di molti ‘doveri’, quelli citati sì, di Lega e Signorini, ma soprattutto di Giovanni Fattori, il cui Campo italiano alla Battaglia di Magenta (fig. 10), vinse il concorso per il miglior quadro dedicato alla Seconda guerra di indipendenza. Il suo bozzetto venne esposto alla Prima mostra d’arte nazionale tenutasi a Firenze nel 1861, voluta dal successore di Cavour, Bettino Ricasoli.

Quell’opera è un prodigio di ‘doveri’, prima di tutto tonali, ma tutto vi concorre a esser vero, a intendersi sulla terra: i feriti, i loro soccorritori, i morti, la roba gettata a caso, i cavalli presi di scorcio o da dietro e lo scontro in atto lontano, che riguarda i presenti, i quali ne vengono o vi s’avviano, ciascuno col proprio pegno di umanità.

Si direbbero anonimi, ma con un nome proprio, persino gli ufficiali, le suore, i sergenti, i caporali, i semplici fanti – come sarà in seguito il “Malerba” di Giovanni Verga[41]. Lo stesso Fattori è nello spirito uno di essi, e quando avrà dipinto un altro capolavoro, Il quadrato di Villafranca, a Umberto I (la cui vicenda sul campo di battaglia a Custoza ne forniva il pretesto), che, recatosi a Firenze onde acquistare il dipinto a nome della Corona, gli diceva: “Ci ha poeticizzati”, rispondeva: “Non credo”[42].

Lo stesso avrebbe potuto replicare, però, all’inverso, a un realista, mettiamo a un Gustave Courbet. Giovanni Fattori, infatti, fu posto sulla giusta via da Nino Costa, il quale l’aveva istruito sul nesso col dato di natura, ch’è senz’altro in lui temperato (fig. 9). E così, malgrado si fosse recato sui luoghi della battaglia di Custoza, diceva ancora al re di averli visti “anche in sogno”! [43] Tutto s’incontrava dunque, in lui, a mezza via:

“La scoperta del Vero esige modestia, esige temperanza di desiderio quanto esige costanza”.

È questa “costanza” che si afferma nei macchiaioli e, in particolare, in quelli che si riunirono, nella prima metà del decennio Sessanta, nella Scuola di Pergentina, già citata, fra cui Silvestro Lega, il giovane Raffaello Sernesi e il suo mentore Giuseppe Abbati, che Giovanni Boldini ha ritratto senza sconti con la benda sull’occhio offeso da una fucilata rimediata sul Volturno e che, dopo aver rifiutato un premio di pittura che riteneva un risarcimento per la sua mutilazione, dichiarava:

“L’arte è il prodotto d’una personalità, è il vero vissuto in un temperamento”[44].

Eran tutti su quella posizione, anche Federico Zandomeneghi, veneziano, passato per la scuola di Hayez a Milano, ma già sulle barricate del 1848-1849 nella sua città e poi garibaldino dei Mille.

I risultati però non appaiono davvero bellicosi, al contrario: il mondo esterno è calibrato per dare alla pittura una misura intellettuale, un vero non eccessivo e con la tendenza, nei paesaggi, all’infinito. Sembra di assistere a una fuga dal tempo e dallo spazio storici verso i loro equivalenti mitici, ma per osservazione di cose d’ogni giorno.

Tu, quando niuno ancor vivea, vivevi[45].

Con entusiasmo si potrebbe parlare al riguardo di una quotidiana ‘repubblica dei Mille’ (ed eran ben di meno!) e, comunque, un’aria dolce e ferma raccoglie quei pittori, un balsamo toscano, che si trasfonde dai paesaggi, come quelli dedicati da Sernesi alla costa tirrenica di Castiglioncello o a certi pascoli alti dell’Appennino pistoiese, dove, davvero, pare raggiunta una serenità profonda e diffusa, che anticipa i versi:

Non c’erano i pensosi uomini aneli.

C’erano, sì, le oscure selve inerti.

A quando a quando si movean gli steli…[46]

fino alle donne, che Silvestro Lega ritrarrà assorte pittrici, e altri, in parallelo a lui, scrittrici, lettrici, e poi egli stesso, Lega, nel Canto di uno stornello, del 1867, con misura quattrocentesca in un salotto borghese, pareggiate in ogni diritto. Si potrà non ricordare la chiusa dei Doveri:

«L’emancipazione della donna dovrebbe essere continuamente accoppiata in voi coll’emancipazione dell’operaio e darà al vostro lavoro una verità universale»?[47]

Chi altri sosteneva quelle parti? Mazzini non c’era, eppure lo vedi (figg. 11-13).

E proseguì quel clima per qualche anno ancora, fino alla Terza guerra di indipendenza, nel 1866, che segna la fine del Risorgimento democratico. Prima i ‘toscani’ adottivi, Zandomeneghi e Abbati, erano già accorsi in Aspromonte, poi andarono con essi, fra i volontari di Garibaldi, mobilitati per il Trentino, anche Martelli e Sernesi.

Quest’ultimo non tornò a Firenze (prigioniero, rifiutò in un ospedale austriaco l’amputazione della gamba ferita, andata in cancrena) e fu una grave perdita. Ma la perdita maggiore, e per tutti, fu il legame etico fra la nazione e la monarchia sabauda. Il prevalere della ragion di Stato in quel conflitto fu il più duro colpo inferto al fronte democratico, vittorioso in armi contro il nemico ove l’esercito regolare, pur superiore agli Austriaci per organici e mezzi, aveva rimediato la catastrofe di Custoza e poi, per mare, quella anche maggiore di Lissa. La pace negoziata a suon di sconfitte e di revoca degli effetti delle vittorie, fu un collasso morale. Verrà ancora la spedizione garibaldina fermata fra Monterotondo e Mentana, poi poco altro.

Lentamente comincia la diaspora, un esilio domestico e, per chi vorrà, anche più largo, un esilio in cui, comunque, l’arte si separa dall’impegno a combattere per qualunque causa e lentamente diviene cortigiana del nuovo Stato. Etica e estetica si trasformano in economia, nella ‘prosa del mondo’. Quando i bersaglieri, il 20 settembre 1870, varcano Porta Pia (ma Nino Costa era con loro!) Mazzini è in carcere a Gaeta, Garibaldi in partenza per la Francia, a combattere i Prussiani trionfatori a Sedan.

Parigi, la nuova meta

Parigi diviene la nuova meta e la modernità assorbe ogni energia. Zandomeneghi vi approda e vi trova fortuna. Esporrà con gli impressionisti dal 1879, sempre presente nelle loro ultime mostre, fino al 1886. Ed è da rilevare che la libera associazione degli impressionisti nascesse in una Francia repubblicana, magari ‘senza repubblicani’, come fu detto, ma pur sempre repubblica, e che l’accostamento al vero di quegli artisti avvenisse per gradi, con un’interna varietà di modi e ricorrente attenzione alla figura della donna, e con una donna grande interprete: Berthe Morisot.

Zandomeneghi vi porta una particolare resa del soggetto femminile nel contesto della vita di tutti i giorni, più accentuata nella sua fugacità di ‘donna della folla’ di quanto non fosse stato nella sua fase macchiaiola, ma il grado di umanità resta lo stesso. E nei suoi interni o esterni parigini le figure sono dipinte comunque in modo minuzioso quasi da aiutarsi reciprocamente ad apparire (figg. 14-15). Egli ritrasse, inoltre, Diego Martelli, come fece anche il comune amico Edgar Degas, Martelli, il quale tenne, nel 1879, quasi a conchiudere un cerchio iniziato al Caffè Michelangiolo una famosa conferenza sull’impressionismo francese al Circolo filologico di Livorno.

Intanto Mazzini, dal 1872, non era più: o lo diveniva altrimenti, sempre e di nuovo.

Il menzionato ritratto che Silvestro Lega gli fece sul letto di morte in casa di Pellegrino Rosselli, a Pisa, è il punto di sparizione e riapparizione del suo essere in patria.

L’ultimo decennio, comunque, era stato il più duro e amaro.

Dal 1861 aveva ‘concesso’ alla monarchia sabauda un tempo ragionevole per compiere l’unità della nazione, sperando nel frattempo d’estendere, con le Società Operaie, diffusesi in grande numero dal Piemonte alla Sicilia, lo spirito repubblicano, allo stesso modo che il lavoro, in questo caso politico, avrebbe dovuto far apparire l’Ideale nella materia.

Da tali Società erano nate piccole imprese, soprattutto artigiane, periodici e scuole, che traevano impulso dalle pagine dei Doveri, e ne adattavano i contenuti alla realtà in liberi modi, garantendo il progresso della ‘repubblica umana’ entro i limiti del regime monarchico. Le Società, però, erano state anche luogo di scontro con l’anarco-socialismo di Michail Bakunin, legato all’Internazionale, e con una corrente socialista nazionale, che produsse abbandoni nel fronte mazziniano da parte dei più giovani[48].

Mazzini aveva così dovuto togliere e aggiungere corde alla cetra o solo alla chitarra, da cui qualche accordo era suonato poco gradito anche ai più fedeli (e magari invece azzeccato a posteriori), come il giudizio negativo sulla Comune di Parigi. Intanto il parlamento nazionale si era chiuso sulla sua testa come la volta di un pantheon, senza più uscite, assorbendo ogni energia politica e ideale. Anche la vicenda dell’ardua sua elezione a esso ha tutta l’ambiguità di quel decennio.

Di nuovo, però, c’era qualcosa anche qui che non cedeva, una virtù, un ‘dovere’ che superava le abiure e le polemiche, e non era più, dopo il 1872, Mazzini, ma davvero il suo spirito, che permaneva al fondo della politica italiana a vocazione ‘progressiva’, come un punto di passaggio che è stato assimilato, da Nello Rosselli, con ironia partecipe, a una stazione di smistamento in una quantità di direzioni[49]: era l’ipogeo dell’Io, di cui il Romanticismo aveva segnato l’apogeo, che diveniva ora sociale.

In termini storici, era un evento analogo al ‘tramonto’ di uno Zarathustra che si portasse dietro il corpo di un Risorgimento ‘morto’, schiantatosi a terra come il funambolo nominato nell’opera nietzschiana, che doveva ‘ri-sorgere’ dalla fanciullezza, con nuovi esercizi, per conquistare il suo mondo, unendosi a altri ideali e dando ai vecchi nuova forma. Il fanciullino ‘antico’ di Giovanni Pascoli, venuto dalla Romagna, doveva saperne qualcosa, ed è stata proprio la ricezione di quel ‘tramonto’ divenuto un’‘alba’ (di coscienze), oltre l’immagine opaca dell’Italia sabauda dei primi del secolo, a ispirare a Pascoli la visione spirituale dell’Inno secolare a Mazzini:

vivo tra morti, libero tra schiavi [50].

Mazzini, postumo e presente

Cos’era dunque quel Mazzini postumo e presente, senza volto o dal volto d’un cuoco, come dal volto di tutti i suoi seguaci, persino apostati? Era un esercitarsi a ricominciare ogni volta daccapo, a lavorare su sé stessi per trovare gli altri, anche nelle condizioni più avverse, tornando da ogni ‘esilio’ quand’era venuto il tempo, se si era saputo preparare l’evento per ‘virtù’ sulla lira dell’idealismo realistico, sostituendo le retoriche ‘progressiste’ con l’essere appunto ‘progressivi’ nell’umano, ossia nello scoprire e accordare virtù ‘attuali’ e ‘inattuali’ fra pensiero e azione: in una Patria che aveva dato i natali all’Umanesimo, e da quello era nata, nell’Europa moderna.

Per la già nata terza Italia, io giuro… – [51]

Ci sono infatti tracce, magari disperse, ma attestanti una continuità profonda, che induce a interrogarsi sulla natura del pensiero mazziniano, nel quale il dovere in sé stesso non coincide mai con alcuna istituzione giuridica, soprattutto pubblica, risultando estraneo a qualsiasi ‘Stato etico’, come un ‘dovere’ fondato solo su sé stesso, quale era, nella concezione repubblicana di Friedrich Schlegel, la poesia (e l’arte in generale), detta:

“eine republikanische Rede; eine Rede, die ihr eigenes Gesetz und ihr eigener Zweck ist, wo alle Teile freie Bürger sind und mitstimmen dürfen”[52].

Non era questa la ragione della opposizione di Mazzini alla fondazione di un ‘partito’ repubblicano? Non era l’idea di mantenere sempre aperta l’azione politica a sé stessa, alla propria ‘arte’ infinitamente perfettibile, pedagogica, come un ultimo effetto romantico, che opponeva ‘inattualmente’ l’estetica, non alla politica, che l’estetica ha in sé, ma alla logica che porta il pensiero a culminare nell’idea dello Stato?

Ardengo Soffici, Mazzini e l’Ignoto Toscano

Associazionismo contro statalismo in una discesa verso il particolare che la storia italiana fra Otto e Novecento rivela e mantiene, e che assume i caratteri – inaccettabili per qualunque ‘chiesa’, di qualunque matrice, e ancor peggio se ibrida – di una capacità dei singoli di fare centro ovunque: il che eccede in modo persino anonimo, ma sempre portatore di ‘virtù’, il quadro storico del Risorgimento e del contesto politico stesso, apparendo, inaspettata, in uno scritto di Ardengo Soffici, emblematico fin dal titolo Ignoto Toscano, del 1909, che innesca un ricominciamento ed una ripresa del Mazzini ‘artista’, ovvero di quell’autoctisi che si è detta alla base di ogni sua attività. Nessuno, per quanto mi consta, ci ha ancora pensato.

Naturalmente Soffici non è stato in alcun modo ‘idealista’, il termine ‘autoctisi’, si sa, ha quell’impronta, ma la sua appartenenza al milieu culturale fiorentino lo poneva in relazione diretta con i macchiaioli e con la loro individualità ‘repubblicana’, fondata sull’Umanità, che, dopo molte verifiche, l’indusse ad assegnare a Giovanni Fattori un ruolo decisivo nello sviluppo della pittura italiana fra Ottocento e Novecento[53], mettendolo, senza complessi di inferiorità, in parallelo coi colleghi francesi del suo tempo.

IGNOTO NUMINI

a volte ritornano

Figura centrale nella pittura, letteratura e critica italiane dei primi tre decenni del Ventesimo secolo, Soffici era andato in volontario ‘esilio’ formativo a Parigi dal 1901 al 1907, poi, rientrato a Firenze, era divenuto dal 1908 al 1914 una colonna de La Voce, diretta da Giuseppe Prezzolini, e per un tratto dal suo amico Giovanni Papini, con cui avrebbe condotto, inoltre, dal 1913 al 1915, la rivista d’avanguardia Lacerba.

Spirito polemico e irriverente, non riserva affatto un inno a Mazzini, ma ne scompone e ricompone la figura e persino i caratteri fisici, le abitudini e le idee in una immagine che ricorda un prisma cubista (con cui aveva acquisito familiarità nella pittura), associandoli a un insieme di memorie dell’uomo Mazzini vere e proprie e ad altre personali.

Ignoto Toscano è il ricordo di un giovane italiano morto in esilio a Parigi a trentacinque anni, di cui l’io narrante annuncia l’invio, a non meglio precisato “professore”, di un’opera, Tragedia, che è uno Zibaldone di pensieri, dedicata, recita il frontespizio, “alle anime di Didimo Chierico, Filippo Ottonieri e Diogene Teufelsdröckh”, il che significa a Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi e Thomas Carlyle, autori presenti nei saggi letterari e negli Zibaldoni mazziniani.

Si scopre inoltre che quel giovane, “alto e magro”, per ‘eroico’ voto, vestiva sempre di nero:

Aveva gli occhi vivi e di color mutevole, a volte bigi, a volte verdi – e freddissimi. La sua fronte non era né bassa né alta, ma chiara ed aperta, con pochi capelli in cima; la bocca, che teneva stretta il più delle volte, avea sempre una piega amara verso gli angoli, però quando rideva pareva quella di un fanciullo. In tutto il suo aspetto portava un non so che di sacerdotale e di guerriero che lo rendeva poco gradito ai più; ma singolare e riconoscibile da lontano. Era, in una parola, uno di quei pellegrini perpetui che son creduti stranieri dappertutto […]. […] in quanto al morale, era piuttosto riservato e severo, ma non si peritava di ridere e non disprezzava sempre la baldoria e la buffoneria. […] cercava di spiegare come lo spirito scoppia sempre fuori dalle forme più reali, rudi e anche triviali, come un fiore dal concio. E a questo proposito pretendeva persino che nessuna nazione avrebbe mai potuto avere una grande arte ove i suoi artisti non avessero compreso questa verità[54].

Il tono è ironico, a tratti parodistico, ma il contenuto rimanda ad alcuni temi qui trattati relativamente all’arte.

Corrispondenze e divergenze poi si intrecciano, facendo intravedere un ‘doppio’ di Mazzini, una figura in bilico fra utopia e distopia, dal primo solitario romanticismo, fra i moli liguri, a Londra, che Soffici risentiva nel proprio esilio; ed ecco apparire anche il tema del martirio come inveramento delle proprie idee:

“al martirio, chi vuol considerare le vecchie religioni in ruina e fondarne di nuove!” [55].

E ancora:

«la verità sale dal popolo al genio e ridiscende sul popolo»[56]. Si tratta di riflessi in uno specchio oscuro, ma il timbro è familiare.

Continuando ci s’imbatte nel tema del perfezionamento ‘progressivo’ come approssimazione a una Verità infinita, che restando inattingibile impone la necessità di creare sé stessi. E qui c’è uno scivolamento nichilista verso l’ateismo e la vanità della vita, che si rimarginano però, subito, nella moralità dell’azione:

“Tuttavia – concludeva sempre con parole del suo maestro Foscolo – non si tratta di vivere ma di lavorare”[57].

Se ne deduce: ‘pensiero è azione’, col corollario che l’azione porta sempre a un risultato da cui costruire un altro pensiero, un’altra azione, la quale rivela una parte ignota, una virtù dell’Io, che attendeva di apparire.

L’Ignoto però, dice subito Soffici, disprezzava la politica e i politici, ma… al punto d’affermare che:

“L’uomo spirituale […] non può avere una opinione, ma solamente una fede, la quale ha il suo oggetto oltre ogni contingenza politica e sociale. Nondimeno covava un amor gagliardo per la Rivoluzione, cui attribuiva un valore profondamente mistico”[58].

Altri passi rilevano l’interesse dell’Ignoto per la poesia, la pittura, la musica e l’Amore, di cui le prime tre sono espressione, in un universo sentito come un mistero in cui ciascun essere umano rappresenta

“una sua parte speciale e quindi può agire liberamente e metter sempre a repentaglio tutto, anche la vita, sicuro che non gli interverrà mai nulla di sinistro, fintanto che non abbia rappresentato quella parte”[59].

Una parte anche letteralmente ‘umile’, come quella di un maestro che insegna secondo il principio «superumano meno che umano»[60], trovando sé stesso negli altri.

E qui si giunge al punto:

“Parlando della libertà spirituale diceva che è da schiavi ricercarla con troppo fracasso, e da poco di buono persistervi, una volta che uno l’ha raggiunta. Il più gran compito dell’uomo, secondo lui, dopo aver conquistato la libertà di giudizio, sarebbe quello di crearsi volontariamente un dovere”[61].

Attorno a questo esito, che sembra fare cader la maschera, ruotano poi, in forma quasi di ricapitolazione ‘anonima’, l’amore per le donne, come esseri quasi divini, e quello per Dante:

“Si vantava di non aver pianto in vita sua se non per tre ragioni: I per commozione artistica, II per entusiasmo patriottico”, la terza non vien detta: “Amava con tutte le forze del suo cuore, Dante, l’Italia e l’Arte, ma soprattutto Cristo-Uomo che era a parer suo la meta ultima e adorabile dello spirito umano”[62].

Con tutte le cautele, ne viene un quadro, più che cubista, ‘metafisico’, come hanno fatto Giorgio De Chirico e Alberto Savinio col Trovatore di Giuseppe Verdi e tutto il melodramma.

Un quadro che sostituisce l’immaginazione critica all’ossequio, indicando che non esiste in nessun autore “quello che è vivo e quello che è morto”, a meno che colui il quale fa la dichiarazione non si senta già soggetto alla stessa sorte.

Di solito non accade. E per Mazzini è particolarmente vero il contrario, che nel suo pensiero si dà una potenzialità espressa, espressa solo in parte o implicita, ma intuibile, uno scarto dalla ‘scrittura’ che rende la mancanza di stile uno stile radicalmente in fieri, in modo analogo alla sua persona, di là dai successi e dagli insuccessi.

Quello scarto dal suo tempo stesso è forse proprio il ‘centro di gravità permanente’, l’essenza mazziniana che accede, non riconosciuta, perché originariamente anonima, ovvero spirituale, nella cultura novecentesca, e che attraverso il singolo può farsi comunità. Le sono estranee appunto tutte le chiese, antiche o nuove, le obbedienze necessarie e convenienti. Non c’è Repubblica se chi governa non ha la ‘virtù’ dei governati.

Viene in mente Renato Serra, vicino a Soffici e agli altri fiorentini de La Voce, nell’Esame di coscienza di un letterato, scritto in solitudine sull’orlo della Grande Guerra.

Dicevano i contadini romagnoli a Serra, incontrandolo nei campi:

“Tenente… se ci tocca, si va tutti questa volta”[63].

E siamo andati.

Il dovere è costanza, dedizione, non viceversa. Per questo è libero e già sul posto, ma si deve trovare. Trovarlo è come lo scarto fra scrittura e lettura: è saper leggere in sé stessi.

[1] La chitarra posseduta da Mazzini, marcata “Gennaro Fabbricatore, Napoli, strada S. Giacomo 32, 1821” (fig. 16), è conservata a Genova presso l’Istituto mazziniano – Museo del Risorgimento.

[2] Giuseppe Mazzini, “Filosofia della musica (1833)”, in Scritti letterari, 2 voll., con un saggio di Enrico Nencioni, Milano, Istituto Editoriale, 1884, volume II, 333 p. [il testo si trova alle pp. 36-73]. Può essere consultato in rete caricandolo al seguente link: http://piranesi150.altervista.org/alterpages/files/mazzini_filosofia_della_musica.pdf.

[3] Giovanni Pascoli, “Inno secolare a Mazzini (1906)”, in Poesie, 4 voll., Milano Mondadori, 1970, vol. II, p. 868.

[4] Sri Aurobindo e Mére, L’Italia e gli italiani, Pondicherry, Domani edizioni, 2002, 52 p. il passo citato è a p. 19].

[5] Giuseppe Mazzini, “Del dramma storico”, in Scritti letterari, op. cit. alla nota 2, vol. I, 305 p. [il passo è a p. 186].

[6] Giovanni Mazzini, Scritti editi e inediti. Nuova serie, Imola, Cooperativa tipografico-editrice Paolo Galeati, 1965. Si vedano i primi due volumi raccolti con il titolo: Zibaldone giovanile a cura di Arturo Codignola, Vol. 1: XIV-334 p. Vol. 2: VI-213. Prima edizione: 1907. La pubblicazione dell’edizione nazionale degli scritti inizia nel 1906 e prosegue sino al 1961.

[7] Cfr. supra, nota 5.

[8] Giuseppe Mazzini, “L’esule, poema di Pietro Giannone”, in Scritti letterari, op. cit. alla nota 2, vol. I, pp. 170-175.

[9] Giuseppe Mazzini, “Del dramma storico”, loc. cit. alla nota 5, p. 202.

[10] Philipp Hölzing, “Romantischer Republikanismus. Der Fall Friedrich Schlegel“, Zeitschrift für Kulturphilosophie, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 5/2011/1, pp. 335-341. Mazzini si occupò di Friedrich Schlegel nella recensione “Storia della letteratura antica e moderna di Federico Schlegel”!, in Scritti letterari, op. cit. alla nota 2, vol. I, pp. 78-86.

[11] Marco Tullio Cicerone, De re publica, Traduzione italiana: Dello Stato, a cura di Anna Resta Barrile, Milano, Mondadori, 1994, 161 p. [lil passo citato si trova a p. 6.

[12] Giuseppe Mazzini, Scritti editi e inediti. Vol. 1 e Vol. 2, Zibaldone giovanile, a cura di Arturo Codignola, op. cit alla nota 6.

[13] Giuseppe Mazzini, “Del dramma storico”, loc. cit. alla nota 5, p. 183.

[14] Giuseppe Mazzini, “Del dramma storico”, loc. cit. alla nota 5, pp. 176-234.

[15] Giuseppe Mazzini, “Fede e avvenire”, in Scritti di Giuseppe Mazzini, scelti a cura della R. Commissione per l’edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini, Bologna, Zanichelli, 1920, VII-319 p. [il testo si trova alle pp. 53-108]. Nello stesso titolo, “Istruzione generale per gli affiliati nella Giovine Italia”, e “Manifesto della Giovine Italia”, pp. 29-50.

[17] Giuseppe Mazzini, “Del dramma storico”, loc. cit. alla nota 5, p. 184.

[18] Giuseppe Mazzini, “Del dramma storico”, loc. cit. alla nota 5, p. 215.

[19] Giuseppe Mazzini, La pittura moderna in Italia, a cura di Andrea Tugnoli, Bologna, Editrice CLUEB, 1993, XXVI-138 p. (scritto da Mazzini in francese, La peinture moderne en Italie, è stato messo in italiano dallo stesso).

[20] Giuseppe Mazzini, La pittura moderna in Italia, op. cit. alla nota 18, p. 13.

[21] Ibidem.

[22] Giuseppe Mazzini, La pittura moderna in Italia, op. cit. alla nota 18, pp. 5-6.

[23] Giuseppe Mazzini, “Del dramma storico”, loc. cit. alla nota 5, p. 188

[24] Giuseppe Mazzini, La pittura moderna in Italia, op. cit. alla nota 18, p. 9.

[25] Giuseppe Mazzini, La pittura moderna in Italia, op. cit. alla nota 18, pp. 77-83.

[26] Giuseppe Mazzini, La pittura moderna in Italia, op. cit. alla nota 18, p. 93.

[27] Giuseppe Mazzini, La pittura moderna in Italia, op. cit. alla nota 18i, p. 95, n.

[28] Giuseppe Mazzini, La pittura moderna in Italia, op. cit. alla nota 18, pp. 82-83.

[29] Giuseppe Mazzini, La pittura moderna in Italia, op. cit. alla nota 18, p. 101.

[30]Giuseppe Mazzini, La pittura moderna in Italia, op. cit. alla nota 18, p. 131.

[31] Giuseppe Mazzini, Dei doveri dell’uomo, a cura di Marco Severini, Fano, Aras,2022, 204 p. [si vedano le pp. 121-122].

[32] Giuseppe Mazzini, Scritti letterari, op. cit. alla nota 2: vol. I, pp. 87-105.

[33] Giuseppe Mazzini, Scritti letterari, op. cit. alla nota 2: vol. I , pp. 188-189.

[34] Lamberto Vitali (a cura di), Lettere dei macchiaioli, Torino, Einaudi, 1978, 334 p. [il passo citato si trova a p. 127].

[35] Cfr. supra, nota 25.

[36] Cfr. supra, nota 3.

[37] Diego Martelli, Scritti d’arte, a cura di Antonio Boschetto, Firenze, Sansoni, 1952, 250 p. [la citazione si trova a p. 93].

[38] Diego Martelli, Scritti d’arte, op. cit. alla nota 37, p. 209.

[39] Cfr. supra, nota 13.

[40] Giuseppe Mazzini, Dei doveri dell’uomo, op. cit. alla nota 31, p. 144.

[41] Giovanni Verga, “Camerati”, in Racconti milanesi, Presentazione di Edoardo Sanguineti, Bologna, Cappelli, 1979, 172 p. il testo si trova alle pp. 119-130].

[42] Lamberto Vitali (a cura di), Lettere dei macchiaioli, op. cit. alla nota 34, p. 47.

[43] Ibidem.

[44] Lamberto Vitali (a cura di), Lettere dei macchiaioli, op. cit. alla nota 34, p. 212.

[45] Cfr. supra, nota 3.

[46] Ibidem.

[47] Giuseppe Mazzini, Dei doveri dell’uomo, op. cit. alla nota 31, p. 196.

[48] Nello Rosselli, Mazzini e Bakunin: dodici anni di movimento operaio in Italia (1860-1872). Prefazione di Leo Valiani, Torino Einaudi, 1967, 368 p. Il testo risale al 1927

[49] Nello Rosselli, Saggi sul Risorgimento e altri scritti, Prefazione di Gaetano Salvemini, Torino. Einaudi, 1946, 438 p. [si vedano le pp. 261-300].

[50] Giovanni Pascoli, “Inno secolare a Mazzini”, in Poesie, op. cit. alla nota 3, p. 870. Inizialmente uscito in Odi e inni (MDCCCXVI-MDXXXCVI), Con copertina e fregi di A. De Carolis, Bologna, Zanichelli, 1906, XVI-206 p.

[51] Ibidem.

[52] Philipp Hölzing, “Romantischer Republikanismus. Der Fall Friedrich Schlegel“, loc. cit. alla nota 10, p. 343 [«un discorso repubblicano; un discorso che è legge e scopo a sé stesso, nel quale tutte le parti sono cittadini liberi e sono autorizzati a votare»].

[53] Ardengo Soffici, Giovanni Fattori (1913) Roma, Edizioni di Valori Plastici, 1921, 11 p. Poi in Ardengo Soffici, Scoperte e massacri (1919), Firenze, Vallecchi, 1976, XX-225 p. [il testo si trova alle pp. 59-64].

[54] Ardengo Soffici, Ignoto Toscano. Con Note del Prof. S.S., Firenze, Successori B. Seeber, 1912 [ma in realtà 1909. 30 p. Poi in Ardengo Soffici, Opere, vol. I, 1: Il caso Rosso e l’impressionismo; Arthur Rimbaud; Scoperte e massacri; Statue e fantocci; Cubismo e futurismo; Estetica futurista. Prefazione di Giuseppe Prezzolini, Firenze, Vallecchi, 1959 LVIII-753 p. il passo citato è alle pp. 7-8.

[55] Ignoto Toscano (1909) poi in Ardengo Soffici, Opere, vol. 1, op. cit. alla nota 54, p. 10.

[56] Ignoto Toscano (1909) poi in Ardengo Soffici, Opere, vol. 1, p. 11, n.

[57] Ignoto Toscano (1909) poi in Ardengo Soffici, Opere, vol. 1, p. 13.

[58] Ignoto Toscano (1909) poi in Ardengo Soffici, Opere, vol. 1, p. 14.

[59] Ignoto Toscano (1909) poi in Ardengo Soffici, Opere, vol. 1, p. 16.

[60] Ibidem.

[61] Ibidem.

[62] Ignoto Toscano (1909) poi in Ardengo Soffici, Opere, vol. 1, p. 21.

[63] Renato Serra, Esame di coscienza di un letterato, a cura di Giuseppe De Robertis e Luigi Ambrosini, Treves, Milano 1915, XXVI – 160 p. il passo si trova a p. 75].

Didascalie opere riprodotte:

1. Silvestro Lega, Il cuoco, 1846-1878;

2. Silvestro Lega, Mazzini morente, 1873

3. Caspar David Friedrich, Viandante davanti al mare di nuvole, 1818

4. Eugène Delacroix, La Libertà guida il popolo, 1830

5. Francesco Hayez, Pietro l’Eremita predica la crociata, 1829;

6. Luigi Calamatta, Giuseppe Mazzini, 1848

7. Nino Costa, Donne che imbarcano legna a Porto d’Anzio, 1852-62;

8. Nino Costa, Pastore dell’agro romano, s. d.

9. Giovanni Fattori, Soldato che si accende la pipa, 1859

10. Giovanni Fattori, Il campo italiano alla battaglia di Magenta, 1861

11. Silvestro Lega, Orti a Piagentina, s. d.

12. Silvestro Lega, Canto di uno stornello, 1868

13. Raffaello Sernesi, La punta del romito vista da Castiglioncello, 1864

14. Federico Zandomeneghi, Place Pigalle, 1907

15. Federico Zandomeneghi, Place d’Anvers, 1880

16. Chitarra appartenuta a Giuseppe Mazzini