La liquidazione sommaria di un governo presieduto da un “tecnico” sostenuto in Parlamento da una maggioranza “di unità nazionale” comincia a essere un fatto ricorrente nella nostra vicenda politica. Chi segue magari distrattamente anche da noi le cose d’Italia, il 20 luglio 2022 non ha potuto evitare di ricordare il caso precedente di Mario Monti, Presidente del Consiglio, che nel dicembre 2012, mentre informava in conferenza stampa su quanto aveva fatto in un anno il suo “governo dei tecnici” per “allontanare il Paese dal baratro finanziario”, vide svanire sotto i suoi occhi l’attenzione dei giornalisti, rapiti dal “ritorno della politica” con le dichiarazioni di Silvio Berlusconi che indicavano il “professore” e i suoi pari al pubblico ludibrio, aprendo di fatto la campagna elettorale. Questa volta, al Presidente del Consiglio Mario Draghi è andata meglio: ha potuto richiamare in sede istituzionale e, in diretta, al pubblico dei media e della rete il merito dei problemi affrontati e le scelte condivise dai partiti che lo hanno sostenuto (anche con i ministri da essi indicati nel febbraio 2021), esponendo le sue condizioni per continuare nell’impegno di governo e ricevendone un rifiuto nella forma della “non partecipazione al voto di fiducia” di alcuni di essi.

La prospettiva delle elezioni anticipate, sempre attuale da noi quando c’è di mezzo l’unità nazionale, si è così fatta concreta in questa torrida estate e ora siamo qui a capire se abbiamo elementi concreti, attendibili, per tentare una previsione circa le nostre scelte – le scelte dei nostri connazionali – e l’indirizzo politico dell’eventuale maggioranza espressa nelle urne e del relativo governo. (È l’ipotesi più ottimista: potrebbe riproporsi la situazione del 2018 quando una maggioranza e un governo furono in qualche modo accozzati dopo). Le incognite sono molte, anche troppe per tentare previsioni.

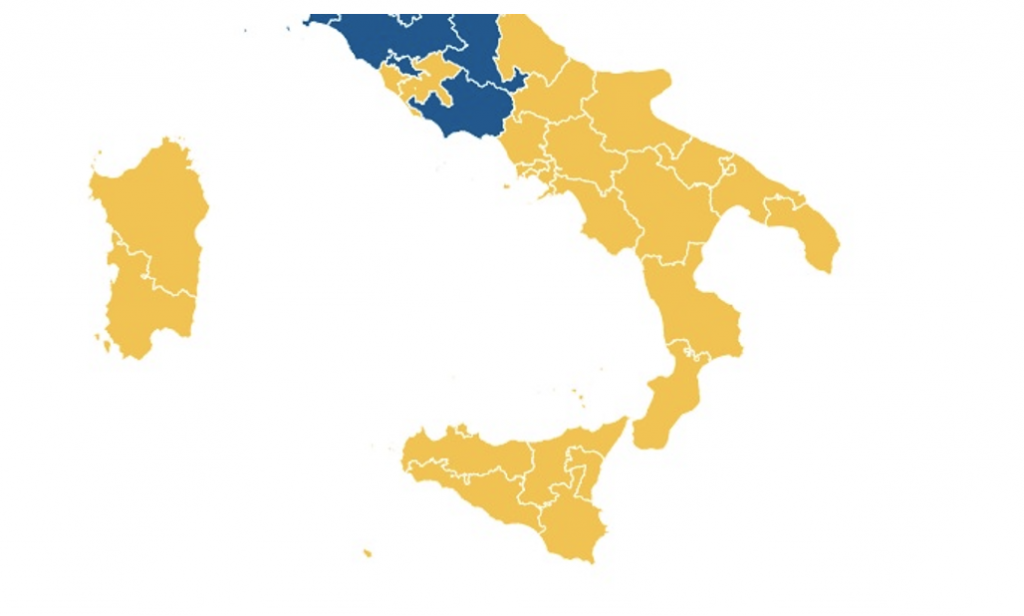

Per esempio: come voterà il Sud d’Italia che il 4 marzo 2018 si espresse a maggioranza per il Movimento 5 Stelle? Un risultato che ci diede il modo di considerare come una possibile chiave di lettura, duecento anni dopo il Congresso di Vienna, la mappa del Regno delle Due Sicilie – proposta subito, il 6 marzo, da Il Giornale – cui si aggiungevano Marche e Sardegna, per la maggioranza dei voti andata anche lì al M5S (si veda più avanti la mappa). Quanto hanno inciso sulla base elettorale di questo Movimento i conflitti e la diaspora che lo hanno squassato in questi anni e fino ad oggi? Che cosa hanno percepito e valutato quegli elettori di quanto realizzato dalle tre maggioranze di questa legislatura e dai governi relativi e in particolare (molti si chiedono) da quello presieduto da Mario Draghi, sostenuto anche con ministri dal M5S e da tutti i partiti tranne Fratelli d’Italia? Si sono, sono informati? E gli altri elettori?

Nessuno è in grado anche solo di tentare una risposta a queste domande: lo stato attuale dell’opinione pubblica è un mistero fitto in Italia, nonostante quello che ci costa (anche in termini di denaro pubblico) il sistema mediale con i suoi mezzi e i suoi addetti. Tanto più considerando che nei mesi e negli anni successivi alle elezioni politiche del 2018 nessuno dei nostri media televisivi o a stampa ha ritenuto di almeno tentare una esplorazione dello stato della partecipazione e dell’opinione politica di un Paese che aveva così votato, del tipo – per fare un esempio – della “Italia sotto inchiesta” che il Corriere della sera diretto da Alfio Russo, affidò a Indro Montanelli, Alberto Cavallari, Piero Ottone, Gianfranco Piazzesi e Giovanni Russo e pubblicò fra il 1963 e il 1965, anni certamente meno problematici dei nostri più recenti. Un’assenza di lumi neppure cercati che contribuisce la sua parte a renderci difficile oggi capire come stanno le cose, cercando di immaginare che futuro prossimo ci attende, o anche soltanto tentando di interpretare il caso recentissimo di Roma, da molti anni nelle condizioni che ancora oggi si possono apprezzare. Votando con i piedi, come dicono gli anglosassoni (nell’autunno del 2021 l’affluenza alle urne, nel primo turno, è stata del 48,8 per cento, – 8 per cento rispetto al 2016), oltre il 51 per cento degli elettori romani, che ne hanno un’esperienza quotidiana e diretta, non si è pronunciato sugli esiti di governo della città da parte della maggioranza e della Giunta uscenti. Se a questo 51 per cento si aggiunge il 19 per cento di voti presi dalla sindaca Virginia Raggi, si può dire che il 60 per cento degli elettori della capitale d’Italia ha sostenuto o risulta indifferente a quanto fatto o non fatto da quella amministrazione. (Anche qui, senza suscitare particolari curiosità nei media.)

***

Questa nota nasce dall’idea che può essere utile, relativamente a qualcuna di queste incognite, richiamare qualche aspetto dell’esperienza da noi acquisita nei rapporti fra la professione e l’industria giornalistica, da un lato, e i leader e le formazioni politiche che ne sono state protagoniste, dall’altro, avendo riguardo ad alcune, significative, performance informative e al servizio che il sistema mediale ha reso ai cittadini e al Paese prima che la pandemia venisse a sconvolgere le nostre abitudini, le nostre vite. Ora che, con le elezioni anticipate, si torna alla “normalità” è utile provare a ricordare i risultati acquisiti in questo campo.

Quanto a Mario Monti, allora non ci furono dubbi: con le dichiarazioni del leader del centrodestra, la “politica” tornava al centro del processo istituzionale dal quale l’avevano rimossa l’iniziativa del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e la fiducia votata dalle Camere al governo Monti nel novembre 2011. Tanto più che Silvio Berlusconi era stato fino ad allora il presidente del consiglio di un governo che dalle elezioni del 2008 aveva potuto contare sulla più ampia maggioranza parlamentare della storia della Repubblica. Microfoni e telecamere dei media nazionali e locali poterono quindi tornare ad assicurare ai leader delle maggiori formazioni e coalizioni la centralità, se non anche l’esclusiva, ad essi in precedenza assicurata nella comunicazione politica.

In questi giorni, in queste settimane, assistiamo a qualcosa del genere. Salvo due fatti: che giornalisti ed editori hanno oggi meno certezze circa il contesto e i protagonisti della politica nazionale, e che quanto è considerato acquisito, circa il valore per i cittadini dell’esperienza del governo Draghi, per un verso è patrimonio comune della gran parte delle sigle e degli schieramenti in campo (salvo Fratelli d’Italia, che è stato all’opposizione) e, per l’altro, è aspettativa di continuità e obbiettivo dichiarato di settori rilevanti della società civile, di imprese, associazioni professionali, università, sindacati, e di istituzioni: dai sindaci, a migliaia, ai Governatori delle Regioni fra i più influenti. Ciò che rende oggi problematico tirare una riga diritta che separi la “tecnica” dalla “politica” nel governo del Paese, e tanto più ostracizzare la prima in nome della seconda.

Saggezza vuole, quindi, di essere cauti. Anche considerando il fatto che riproporre lo schema duale – O di qua! O di là! – del sistema maggioritario italiano e della comunicazione politica dominante nelle menti e nei cuori degli elettori dal 1994 non riuscì, nel 2013, a togliere di mezzo il terzo incomodo: che non fu Mario Monti, con la sua Scelta Civica, ma il Movimento 5 Stelle, che conquistò 8.689.458 voti di fronte agli 8.644.523 del Partito Democratico e ai 7.332.972 del Polo delle Libertà. Già allora il panorama politico, caratterizzato da due partiti-leader di coalizioni e da un Movimento quasi della loro forza, offriva l’opportunità di sottrarre la comunicazione politica al dualismo “amico-nemico”, rilanciando i processi di formazione dell’opinione pubblica e i modi e le forme di una “democrazia dell’alternanza” centrata sulle scelte e i risultati di governo. Esattamente quello su cui contavano dal 1994 i cultori italiani delle idee e delle prassi liberali per togliere di mezzo le ideologie e conquistare “la piena maturità del paese e del suo sistema politico, prima e per decenni paralizzato nel normale ricambio della classe dirigente” (Angelo Panebianco). Una svolta – si disse – che avrebbe messo fine alla “guerra civile strisciante durata venti anni” e un’occasione tanto più da cogliere in quanto il Movimento venuto così prepotentemente alla ribalta considerava irrilevante la competenza – “uno vale uno”, fra gli elettori come fra gli eletti, era e resta articolo di fede – sicché il confronto quotidiano sulle scelte e gli obbiettivi dell’azione politica di governo avrebbe potuto contribuire a mantenere centrata sul merito dei problemi l’“agenda” di partiti, leader e schieramenti, e quindi il confronto intellettuale e la lotta politica in Italia.

Questo presepe delle opportunità e delle buone intenzioni, com’è noto, tale è rimasto dopo il 2013, in una continuità decennale di attitudini, scelte e risultati che può essere utile oggi richiamare in breve per aspetti e momenti significativi. Non c’è stata discontinuità nella “partitocrazia senza partiti” (Mauro Calise) che ha avuto la sua struttura portante nell’intreccio fra media ed esponenti politici, e nella personalizzazione della politica il suo connotato identitario, insieme alle derive post-moderne della politica-pop, sempre più intrecciate nel decennio con l’emergente universo comunicativo dei social network. C’è stata, da allora, la pura e semplice estensione ai new comer “anti-sistema” dei criteri e delle prassi dominanti la professione e l’industria dei media e della comunicazione politica da esse assicurata, ancora e sempre esercitate e gestite a ridosso del personale politico, impegnati ciascuno e tutti a coltivarne la “vicinanza” quando non “il riferimento” o “l’appartenenza” alle diverse parti, più che a costruire un’opinione pubblica almeno decente. Tutto ciò che aveva impedito negli anni precedenti il 2013 di avvertire lo smottamento degli insediamenti elettorali delle forze politiche dominanti – meno 6,5 milioni il PdL e meno 3,5 milioni di voti il Pd, rispetto al 2008 – che l’Istituto Cattaneo di Bologna aveva avvertito, facendolo sapere, già almeno dal 2010.

Un fallimento nella percezione dei movimenti di opinione e del “mercato elettorale” (nonostante i sondaggi commissionati e il “borsino” delle sigle e dei leader in lizza reso pubblico ogni settimana dai media) il cui ricordo in questi giorni, in queste settimane, non viene a confortarci circa l’attendibilità delle attuali previsioni (anche se, bisogna dire, nessuno va al di là di tanto, e con quanta cautela data la percentuale di coloro che non rispondono nei sondaggi). In ogni caso, a quel fallimento sono venuti ad aggiungersi disservizi informativi anche di prima grandezza, come quello reso evidente il 2 dicembre 2014 dalla retata della Procura della Repubblica di Roma che portò alla ribalta realtà e protagonisti dell’amministrazione e della politica cittadina fino ad allora trascurati e che indusse il circo mediatico romano, da mesi sulle tracce della Panda rossa del sindaco Ignazio Marino nei vicoli della ZTL, a cambiare copione senza troppo pensarci titolando, tutti insieme, Mafia Capitale. Realtà, si scrisse,

“da anni a ridosso o a stretto – strettissimo, a quanto pare – contatto con ambienti e soggetti istituzionali e politici in ruoli anche apicali nel governo della città, con partiti o segmenti di partiti che si sono alternati nei ruoli di maggioranza e di opposizione, e tutti più o meno quotidianamente frequentati da giornalisti. I quali non si sono accorti di nulla”.

Più affine alla sfida attuale sul merito di quanto proposto alla decisione degli italiani fu quella che, dal marzo 2014, accompagnò l’iter parlamentare delle “riforme istituzionali” (costituzionale + elettorale) conclusa con il referendum del 4 dicembre 2016: quasi tre anni di confronto intellettuale e politico, dentro e fuori le assemblee elettive, nell’opinione pubblica e nel paese sui temi dell’efficienza del sistema rappresentativo e delle istituzioni nazionali, regionali e comunali nell’uso delle risorse pubbliche e nel conseguimento di obbiettivi di modernizzazione e sviluppo del Paese nel contesto europeo e mondiale. Nodi di prima grandezza da sciogliere, che la Repubblica democratica aveva individuato da decenni, senza che i partiti rappresentati in Parlamento concludessero qualcosa, e che Giorgio Napolitano, richiesto dai leader politici di restare Presidente oltre la scadenza del suo mandato nel 2013, aveva di nuovo indicato, accettando:

“L’ho fatto – disse – solo perché mi avete garantito che sosterrete insieme un governo e approverete le necessarie riforme costituzionali”.

Quasi tre anni dopo le cose sono andate come sono andate – il popolo sovrano non ha fatto meglio, il 4 dicembre 2016, dei suoi rappresentanti per decenni – e quale sia stato il contributo dato alla comunità nazionale in quella occasione dall’industria e dalla professione giornalistica, che cosa esse hanno fatto per tenere quei temi e obbiettivi ben chiari e fermi al centro del confronto d’opinione e del voto degli italiani è – può essere – un interessante tema di ricerca. In ogni caso, qualche dubbio sul ruolo che stavano avendo si affacciava sugli stessi media già nei mesi precedenti il referendum –

“Quanto peseranno nelle scelte di voto il ‘noi contro loro’ e le ‘appartenenze’, nell’opinione e nella società come nella politica, e quanto ‘l’ammucchiata’ contro Renzi?”

– tanto che Mario Calabresi, allora direttore di Repubblica, il 4 ottobre avvertiva:

“I prossimi due mesi rischiano di essere l’occasione perfetta per incenerire ogni possibilità di dialogo e di discussione in Italia. Così che il 5 dicembre, quale che sia il risultato del referendum, ci troveremo a fare l’inventario delle macerie e a prendere nota delle lacerazioni che resteranno nel tessuto sociale italiano”.

Per quello che oggi ci interessa, dai risultati del referendum (dopo quelli delle europee nel 2014) veniva confermata, con la mobilità dell’elettorato, la precarietà dei successi nelle urne delle sigle e dei leader in competizione e una condizione di fragilità del personale politico che nel flusso comunicativo venne compensata da una particolare intensificazione del suo ruolo: dall’intreccio dell’offerta radiotelevisiva in specie all news con i suoi selfie, tweet e post, conseguente – questa la definizione tecnica – “all’assestamento di un dispositivo produttivo sincronico ai tempi di immissione delle fonti primarie (i leader politici)”.

Un’evoluzione del flusso assicurata dall’industria e dalla professione giornalistica che si poté osservare durante la campagna elettorale 2018 – in cui le reti televisive non offrirono nessuna informazione sui loro programmi, né si ebbero confronti su di essi fra i partiti nelle numerose “presenze” assicurate ai loro leader – come pure nelle settimane e mesi successivi al voto, uscita ancora indebolita dalle urne la rappresentanza politica, quanto a capacità di esprimere subito o in tempi prevedibili una maggioranza e un governo, fino al tentativo di un “patto” giallo-verde e alla formazione del governo Conte 1. Fino a domenica 27 maggio, il giorno della rottura delle trattative e dell’avvio della campagna per l’impeachment del Capo dello Stato, con i microfoni e le web-cam di SkyNews24 aperti in diretta e senza giornalista in loco, all’ora di un telegiornale serale, prima su un’immagine fissa e sull’audio di un comizio di Matteo Salvini, uscito dalle urne leader del centrodestra, e poi in audio/video sul comizio del M5S, con Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista conduttori, in diretta da Fiumicino dove si rinnovava il consiglio comunale. E fino a giovedì 31 maggio, quando il collegamento, sempre su Sky, con Sondrio (dove pure si votava), finita la sigla di apertura del telegiornale delle 22, coglieva l’arrivo sul palco e l’avvio in diretta del comizio del neo-ministro dell’Interno Matteo Salvini, ancora senza alcuna presenza giornalistica[1].

Prassi politico-mediali di impatto immediato e valorizzazioni altrettanto immediate dei ruoli istituzionali nella comunicazione tenute presenti “in casa Lega”, nel calcolo costi/benefici di quella alleanza e dei ruoli di governo da assumere in essa, stando all’articolo di Alberto Mattioli e Fabio Poletti che ne riferivano umori e considerazioni, fino alla conclusione: “I risultati da portare a casa sono anche, e forse soprattutto, quelli mediatici” (La Stampa del 1° giugno 2018).

Non furono i media italiani a dare subito informazioni circa la novità che veniva a impattare così direttamente sul processo politico e (addirittura) istituzionale in atto, ma Charlemagne, una rubrica dell’Economist, che nel luglio 2018 descrisse, con il contributo di studiosi italiani, i mezzi e la strategia di comunicazione personale del neo-ministro degli Interni, gestita dallo staff e diretta dal “social media manager” Luca Morisi, insediata al ministero già da giugno. Si trattava della “Bestia” così chiamata dagli addetti e dallo stesso ministro, attiva da anni, le cui spese di gestione, col nuovo governo, dalla Lega o dal suo leader erano passate a carico dei contribuenti. Da allora, disponendone a volontà, il Ministro si propose agli italiani giorno dopo giorno, a tutte le ore, come imprenditore di sè stesso in performance recitative solitarie o partecipate di “popolo”, nelle più diverse località d’Italia, cogliendo dappertutto, grazie ai mezzi di trasporto e al personale della Polizia di Stato, le opportunità di “coprire” i più vari eventi predisposti dal suo staff e dalle emittenti radio e Tv disponibili. Un caso di “produzione di pubblico” per se stessi seguito con attenzione in Europa e in Italia – nei primi giorni dell’agosto 2019 si calcolò che Salvini abbia prodotto 1.500 selfie al giorno[2] – che consentì, in quindici mesi, alla Lega e al suo leader di “capitalizzare” sulla sua persona consensi tali da porlo in testa nei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani e da farlo salire nelle urne dai 5.698.687 voti (17,35 per cento) delle politiche del marzo 2018 (quando aveva votato il 72,93 per cento degli elettori) ai 9.175.208 (34,26 per cento) delle Europee del 26 maggio 2019 (quando votò il 54,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali). Un successo, un’ebbrezza, una realtà d’impresa e una scelta manageriale con le loro priorità, da Salvini comunicate al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nei primi giorni di agosto, anticipandogli “l’intenzione della Lega di interrompere questa esperienza di governo e la volontà di andare a votare per capitalizzare il consenso di cui il partito attualmente gode”[3]. Fino alla richiesta di “pieni poteri” (l’8 agosto in un discorso a Pescara) e di nuove elezioni politiche che segnassero il “Giudizio Finale” sulla sua persona, pronta a “prendere per mano l’Italia” (intervento al Senato, 13 agosto 2019).

Nessuna elezione seguì, come sappiamo. Per noi, qui, resta che in quei quindici mesi nessuna riserva fu espressa, né critiche di rilievo o in qualche modo incidenti nell’opinione pubblica e nelle istituzioni, per quelle pratiche comunicative della “politica”, né per l’uso dei mezzi e del personale giornalistico o dei fondi e del personale della Pubblica Amministrazione. Né ce ne furono, in specie, nell’industria e nella professione giornalistica – e neppure da parte dell’AGCOM e dei vari presìdi del ruolo e dei valori della professione – dominate come furono le menti e appassionati i cuori degli addetti, dalle novità ad horas nei modi e forme di quell’offerta e dall’interesse per gli esiti di “popolarità” di Matteo Salvini nei sondaggi settimanali e per i risultati della Lega nelle elezioni comunali e regionali che si tennero in quel periodo. L’asse portante, quest’ultimo, della strategia comunicativa nazionale-locale che la “Bestia” di Salvini venne dispiegando: prima e durante il Viminale, in sequenza: nel Friuli-Venezia Giulia (29 aprile 2018), nella Valle d’Aosta (20 maggio), nel Trentino – Alto Adige (21 ottobre), in Abbruzzo (10 febbraio 2019), in Sardegna (24 febbraio), in Basilicata (24 marzo), in Piemonte (26 maggio), con esiti elettorali che ancora oggi caratterizzano la mappa politica delle Regioni. Il tutto seguito con un’attitudine si potrebbe dire sportiva, interessata soprattutto, se non quasi soltanto, alle prestazioni e al successo del protagonista, da osservatori e commentatori anche non minori di quella che a qualcuno poté sembrare una sorta di “marcia su Roma” mediatica. Un approccio tecnico, culminante il 27 ottobre 2019 – con la Lega e Matteo Salvini da due mesi all’opposizione di una maggioranza giallo-rossa e Giuseppe Conte ancora premier del nuovo governo – nel commento all’esito delle elezioni regionali dell’Umbria, e al comizio di Salvini celebrante la vittoria della Lega dal balcone dell’albergo Brufani di Perugia, di chi volle vedere “quel giorno davvero finita la Prima Repubblica”[4].

Un soprassalto di prima Repubblica – e siamo a concludere questa nota – si era in effetti avuto pochi giorni prima in tutt’altro settore della nostra vita nazionale. Il 15 ottobre 2019 a Roma, nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, era stata presentata e distribuita alla stampa la Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia, che forniva dati, confronti internazionali e valutazioni sullo stato, i caratteri, i risultati e le prospettive della ricerca italiana nel contesto scientifico e produttivo dell’Europa e del mondo. Era una notizia, dal momento che una Relazione annuale del Cnr sull’argomento non era prodotta, resa pubblica e messa a disposizione del Parlamento dal 1991, quando ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica era Antonio Ruberti e Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Per ventotto anni di fila, fino ad allora, nessun ministro competente e nessun presidente del Consiglio aveva ritenuto necessario che il Cnr continuasse a produrre e rendesse pubblico un tale documento. Ventotto anni di oblio di noi stessi – di spensieratezza post-moderna – anche rispetto alla tradizione che dal 1923 vedeva ogni anno la comunità nazionale, ai massimi livelli di responsabilità politica, riunirsi per conoscere e valutare come e in che misura, nel contesto della competizione mondiale, l’Italia riusciva – riesce – ad essere, a diventare, moderna.

La notizia non filtrò oltre le pagine e le rubriche dedicate alla scienza dai media, ma pochi giorni dopo, il 24 ottobre, il ministro Lorenzo Fioramonti, che quella Relazione aveva richiamato in vita, fu tra gli ospiti di uno dei più seri programmi di informazione e approfondimento della nostra televisione[5]. Avrebbe voluto quella sera, il ministro, “avviare un dibattito mediatico serio” – disse – sui temi della scuola, dell’università e della ricerca scientifica italiana e sulla necessità di assicurare ad esse fondi pubblici adeguati al rango e ai bisogni del Paese. Cosa che i suoi interlocutori giornalisti non gli permisero, richiamandolo al suo posto nel “teatrino della politica” messo in scena ogni giorno dai media, un “teatrino” da essi stessi indicato come squalificato e, anzi, squalificante la loro (dei giornalisti) professione. Un argomento e una situazione sconcertanti, e un rifiuto in qualche modo coerente con quello successivo, della maggioranza giallo-rossa e del governo Conte 2, di portare a livelli europei gli stanziamenti a bilancio 2020 per il suo ministero, ciò che indusse il Fioramonti a dimettersi.

Tale era, nell’autunno 2019, la nostra normalità in questo campo, prima che l’epidemia da COVID-19 e le maggioranze e i governi di salute pubblica e di unità nazionale venissero a dominare la scena politica italiana. La normalità alla quale, con le elezioni del 25 settembre 2022, stiamo per tornare.

Nota Bene. Nella redazione di questa nota l’autore ha tenuto presenti e anche utilizzato i suoi articoli pubblicati dalla rivista Mondoperaio, cui collabora. In particolare:

“Il ritorno della ‘politica’”, n. 2/2013

“Elezioni: la disfatta dei media”, n. 4/2013

“Informazione: se il giornalista è embedded”, n. 1/2016

“Media: se si torna a informare”, n. 11/2016

“Referendum: media mediocri”, n. 1/2017

“Media: il bavaglio e la benda”, n. 2/2018

“Dopo elezioni: i media spaesati”, n. 4-5/2018

“Informazione di servizio”, n. 6/2018

“Media: non solo web”, n. 9/2018

“Governo e comunicazione: facite ammuina”, n. 2/2019

“Roma fa schifo”, n. 5/2019

“Lo spaccio della Bestia trionfante”, n. 9/2019

“Le dimissioni di Fioravanti. Un dramma nel teatrino dei media”, n. 2/2020

L’Archivio di Mondoperaio è accessibile online sul sito della Biblioteca del Senato della Repubblica.

[1] Come fu notato a suo tempo, non mancarono in entrambe le circostanze le osservazioni critiche e, anzi, le proteste circa queste modalità di comunicazione e l’assenza di informazioni sui programmi dei leader e delle coalizioni durante la campagna elettorale, da parte di ospiti presenti in studio, il 27 maggio (due economisti di cui non si è potuto annotare il nome) e il 31 maggio (Carlo Alberto Carnevale Maffè, insegnante alla Sda dell’Università Bocconi di Milano, invitato anche lui a valutare alcuni fra i temi del programma del governo che stava nascendo).

[2] Emanuele Lauria, “La catena di montaggio da 1.500 selfie al giorno”, La Repubblica 11 agosto 2019.

[3] Dichiarazione alla stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, 8 agosto 2019.

[4] Corriere della Sera, 29 ottobre 2019.

[5] Piazza pulita, La 7, 24 ottobre 2019.