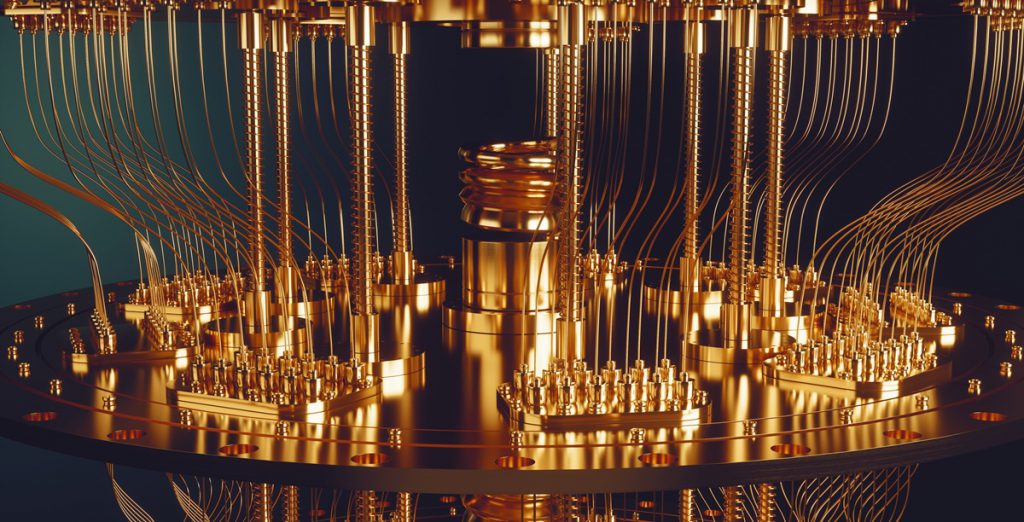

Sicurezza del Quantum Computing nelle reti 6G: prospettive regolatorie ed etiche

L’avvento delle reti 6G, previsto attorno al 2030, coincide con l’accelerazione della corsa globale alle tecnologie quantistiche, destinate a costituire il nucleo del prossimo salto digitale. La sfida, tuttavia, non è esclusivamente tecnologica: essa riguarda la fiducia degli utenti, l’autonomia strategica degli Stati e l’adesione a criteri etici condivisi.

Lo studio “The Security of Quantum Computing in 6G: From Technical Perspectives to Ethical Implications” firmato da Luca Barbieri (Università degli Studi di Genova) e Abdelkrim Menina, Riccardo Bassoli e Frank HP Fitzek (Technische Universität Dresden) propone un primo quadro interdisciplinare che coniuga regolazione giuridica e soluzioni tecniche per garantire l’affidabilità del calcolo quantistico nelle future reti 6G. L’approccio mira a delineare una cornice normativa complementare alle strategie già adottate da diversi Paesi (dalla Quantum Strategy britannica, alla normativa statunitense sul Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act, fino alla proposta italiana presentata dal senatore Lorenzo Basso).

Ecosistema 6G, quantistica e fornitori di servizi: l’affidabilità come presupposto di fiducia

Un punto nevralgico riguarda l’affidabilità dei fornitori di servizi quantistici. Attualmente, l’accesso al calcolo quantistico avviene prevalentemente tramite cloud, il che implica la totale dipendenza dell’utente dalla governance del provider e l’assenza di garanzie dirette sul trattamento dei dati. In un ecosistema 6G, caratterizzato da miliardi di sensori e applicazioni critiche, un simile rischio appare incompatibile con le esigenze di sicurezza nazionale ed europea.

Etica, sostenibilità e il bilanciamento tra accessibilità e sovranità

Barbieri e colleghi evidenziano la tensione tra l’accessibilità offerta dal cloud quantistico e la tutela della sovranità digitale. L’accesso diffuso a tali risorse contribuisce infatti agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 dell’ONU – in particolare l’Obiettivo 9 (innovazione e industria) e l’Obiettivo 10 (riduzione delle disuguaglianze). Tuttavia, questa democratizzazione si accompagna al rischio di perdita di controllo infrastrutturale e decisionale.

In questo contesto si inserisce il tema dell’autonomia digitale, intesa non solo come protezione dei dati, ma come possibilità di esercitare un controllo effettivo sul proprio destino tecnologico. Il World Economic Forum ha sottolineato come, senza fornitori affidabili e regole certe, i Paesi rischino di delegare potere strategico a pochi attori globali, con conseguenze rilevanti sulla sovranità digitale.

L’esempio delle simulazioni quantistiche utilizzate a Seattle da Ford e Microsoft, in grado di ridurre fino al 73% la congestione urbana, mostra chiaramente il potenziale di tali tecnologie. Ma pone al contempo la questione etica: fino a che punto è accettabile perseguire finalità di sostenibilità sacrificando sovranità e controllo sui dati?

Proposte e strumenti di tutela

Tra le misure tecniche e normative suggerite emergono:

- Blind quantum computing, già esplorato dalla Quantum Internet Alliance, per impedire al server di accedere ai dati dell’utente;

- Quantum Physical Unclonable Functions (QuPUFs), meccanismi crittografici idonei a garantire integrità e autenticità hardware;

- un’estensione del disegno di legge italiano in materia di quantum computing per includere obblighi specifici di tutela contro fornitori potenzialmente malevoli.

Il modello “3C”: cooperazione, collaborazione e coordinamento

Lo studio propone un ecosistema quantistico affidabile, etico ed inclusivo, fondato sul modello 3C:

- Cooperazione – accordi internazionali tra Paesi alleati per consolidare la sovranità digitale;

- Collaborazione – partenariati pubblico-privati per promuovere innovazione e industrializzazione;

- Coordinamento – strutture di governance condivise a livello internazionale per evitare frammentazioni normative e tecnologiche.

Questo approccio è coerente con la strategia NATO sulle tecnologie quantistiche e con i lavori del NIST statunitense in tema di crittografia post-quantum.

Il ruolo dell’Italia e la dimensione europea, in attesa dello European Quantum Act del 2026

Il Governo italiano, con la Strategia nazionale per le tecnologie quantistiche adottata nel 2025, ha già tracciato una roadmap che mira a colmare il divario con i Paesi più avanzati, rafforzare l’autonomia strategica nazionale e stimolare nuove filiere industriali ed occupazionali.

Tuttavia, come ci ha detto Barbieri (Dottorando in “Security, Risk and Vulnerability” – Università degli Studi di Genova), “il vero terreno di confronto è l’Unione Europea. Attualmente manca un regolamento specifico sulle tecnologie quantistiche: la Commissione ha annunciato l’intenzione di presentare un European Quantum Act entro il 2026”.

In tale prospettiva, aggiunge “l’Italia, in quanto Stato membro, può assumere un ruolo propositivo elaborando documenti di lavoro da presentare in sede di Consiglio, COREPER o direttamente alla Commissione, nonché promuovendo alleanze tematiche con altri Stati interessati”. Più precisamente, l’autore evidenzia che un possibile contributo italiano potrebbe essere un modello regolatorio basato su due pilastri:

- regolazione basata sul rischio (sul modello dell’AI Act);

- politica industriale e di sicurezza (sul modello del Chips Act).

Tecnologie quantum e 6G: “Il rischio è generare nuove dipendenze tecnologiche”

Senza un quadro regolatorio affidabile e senza fiducia nei fornitori, osservano gli autori, “il rischio è quello di generare nuove dipendenze tecnologiche, compromettendo tanto la sicurezza nazionale quanto gli obiettivi dell’Agenda 2030”.

Le tecnologie quantistiche e le reti 6G possono costituire un potente strumento di sviluppo sostenibile e sicurezza globale, ma solo se integrate in una cornice giuridica che garantisca indipendenza tecnologica, tutela dei diritti fondamentali e governance etica condivisa.