Per molte persone, oggi, il valore intrinseco di un bene equivale al suo prezzo. Anche chi si dice del tutto alieno da questo tipo di ragionamenti, prima o poi finisce col ricaderci; di fronte a due prodotti in apparenza identici, ma con uno dei due nettamente più costoso dell’altro, inconsciamente ci verrà da pensare che il secondo abbia caratteristiche migliori, una manifattura più pregiata, ingredienti selezionati. Perfino la recente polemica (ormai appuntamento periodico) per la carissima pizza di Carlo Cracco è sembrata più stanca delle altre volte, con sempre più persone pronte a spiegare pazientemente che contano le materie prime, la location, il servizio, eccetera. Insomma: se abbiamo introiettato questo modo di pensare rischia di esserci un problema, considerando che sempre più cose, su Internet, sono gratis. Sono per questo di scarsa qualità?

Dalle major a Spotify è cambiato poco

Prendiamo ancora la musica, dopo che il recente pasticcio di Spotify, conclusosi col ritiro da parte di Neil Young dei propri dischi sulla piattaforma, ha portato il dibattito in territori inaspettati, che vertono sul modello di business del colosso scandinavo. È intervenuto nientemeno che Steve Albini, produttore leggendario per tutti gli amanti della musica indie nonché musicista in proprio con Shellac e Big Black, per spiegare come il meccanismo delle major discografiche degli anni Novanta (in soldoni: alle band spettava una percentuale ridotta degli incassi per la vendita di un disco, ma lorda, e a questa andava sottratto il costo della produzione, della stampa, della promozione di tutto il resto, con un netto che spesso rasentava lo zero) sia stato di fatto adottato da Spotify. Che, di fatto, ci regala musica gratuita (c’è sì il costo della connessione, sempre più basso come dimostrano le tariffe per Internet mobile comparate tra loro da SOSTariffe.it), considerando che anche con l’account a zero euro è possibile ascoltare qualsiasi cosa, con poche restrizioni relative alla scelta precisa della canzone e all’obbligo degli ad ogni tot ascolti; ma che per gli artisti è un cappio molto stretto.

La situazione era ben diversa fino a pochi anni fa, quando per avere un disco l’unico modo – a parte farselo prestare o registrare da un amico – era comprare il supporto fisico, a un prezzo superiore, per un solo album, a due mesi di odierno abbonamento premium di Spotify. La possibilità di acquistare direttamente gli MP3, qualche anno dopo, non cambiò più di tanto la dinamica di costo, visto che il prezzo finale era comunque paragonabile all’acquisto della copia fisica.

Poi è arrivato Napster, e con essa un periodo di progressiva svalutazione della musica: con una connessione abbastanza veloce, si potevano scaricare decine se non di centinaia di dischi al giorno, fino a costruirsi una collezione fino a quel momento impensabile. Con ovvi effetti positivi: l’accesso libero alla cultura è una risorsa straordinaria, e per tantissime persone in questo modo si è aperto un intero mondo. Fino ad arrivare alla situazione attuale: dieci euro al mese per avere (quasi) tutta la musica passata e presente. Ma un modello del genere può essere sostenibile?

Musica e streaming: I can’t live with or without you

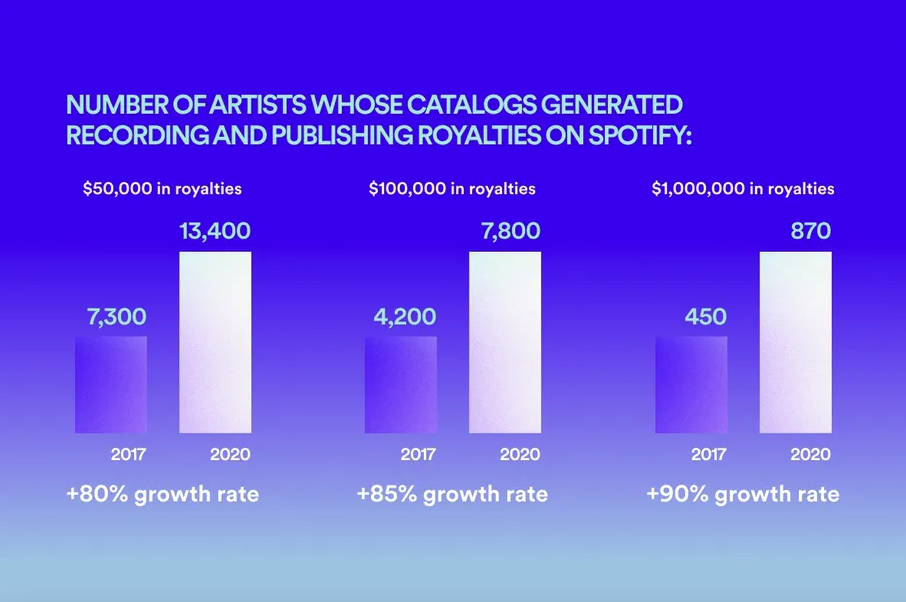

Se l’è domandato (ancora) uno dei più autorevoli critici musicali del mondo, Alex Ross, firma tra le più note del New Yorker. Per lui, il caso Rogan/Young è solo la punta dell’iceberg: per quanto sia cruciale stabilire una volta per tutte il ruolo delle grandi società tech in bilico tra semplici fornitrici di piattaforme e veri e propri editori, il vero problema sta nel modello con cui Spotify e gli altri servizi di streaming retribuiscono gli artisti, cioè, di norma, pochissimo. Come si diceva, anche con lo streaming permane il modello per cui a guadagnare prima di tutti, e prima di sottrarre le spese, sono le case discografiche; a parte le superstar, sono ben pochi i musicisti che possono dire di guadagnare bene da Spotify.

Non a caso Taylor Swift nel 2014 tolse tutto il suo catalogo (per tre anni) dalla piattaforma per protestare contro il trattamento verso gli artisti; l’assai meno noto, ma comunque figura cruciale e rispettata del panorama underground, David Lowery, cantante di Camper Van Beethoven e Cracker, citò in giudizio Spotify l’anno dopo, svelando anche la cifra che i musicisti si mettono in tasca per ogni ascolto in streaming. 0,0038 dollari: per guadagnare anche un solo dollaro, in altre parole, è necessario che almeno 264 persone ascoltino quel pezzo, e un milione di ascolti (un tempo “un milione di copie” era il traguardo che sanciva il definitivo successo) fa guadagnare meno di 3.500 dollari: un po’ poco per il lavoro di un artista, o magari più artisti di una band, che si sono dedicati a un album per mesi, se non anni.

Eppure non si può rinunciare: Spotify è una cassa di risonanza incredibile, quasi l’unica, per artisti che altrimenti rimarrebbero sconosciuti, e che possono guadagnarsi da vivere con spettacoli live con una discreta quantità di spettatori e il merchandising. E davvero c’è da chiedersi se i sostenitori di chi esce da Spotify per motivi etici, come Neil Young – uno che in carriera ha venduto sui 75 milioni di dischi, e che pur rinunciando a una corposa fetta dei suoi guadagni non morirà di fame – sarebbero disposti a sostenere artisti meno noti nell’unico modo possibile: tornando a comprare gli album, e andando ai concerti invece di cercarsi i live sulle piattaforme streaming. E facendo proselitismo – come si faceva una volta con i mixtape – per far conoscere nomi nuovi.

Il fabbricante di calzini e la Rivoluzione industriale

Il polistrumentista di una delle band alternative più note degli ultimi anni, Will Butler degli Arcade Fire, fratello minore del leader Win Butler, si è espresso sulla questione, sull’Atlantic, sintetizzando così l’ambiguità della questione. «Spotify è un eroe, visto che ha portato denaro fresco agli artisti e alle etichette discografiche dopo che il settore era quasi fallito a metà degli anni 10. Ed è un ‘cattivo’, che paga cifre ridicole agli artisti, mentre quelli già ricchi nell’industria musicale – che siano dirigenti di Spotify, presidenti di case discografiche, o musicisti famosi – in qualche modo diventano ancora più ricchi».

Sull’esistenza o meno di una soluzione, Butler conclude così: «Mio nonno aveva una big band negli anni ’40. Partecipò a uno sciopero dell’American Federation of Musicians per più di due anni, quando quasi ogni musicista negli Stati Uniti si rifiutò di registrare nuovi dischi fino a un cambiamento nel calcolo delle royalties e all’istituzione di un fondo per i musicisti dal vivo rimasti senza lavoro per colpa delle registrazioni. La solidarietà è una risposta allettante al cambiamento tecnologico, ma il mio cervello stanco non riesce proprio a capire come si possa fare in quest’epoca. Onestamente, mi sento come un sarto maestro artigiano di calzini all’inizio della Rivoluzione industriale. La gente continuerà ad avere i suoi calzini, forse peggiori di quelli di prima. Ma alla fine, la tecnologia ci travolgerà tutti».