Il Nobel per la Fisica ai padri fondatori dei computer quantistici

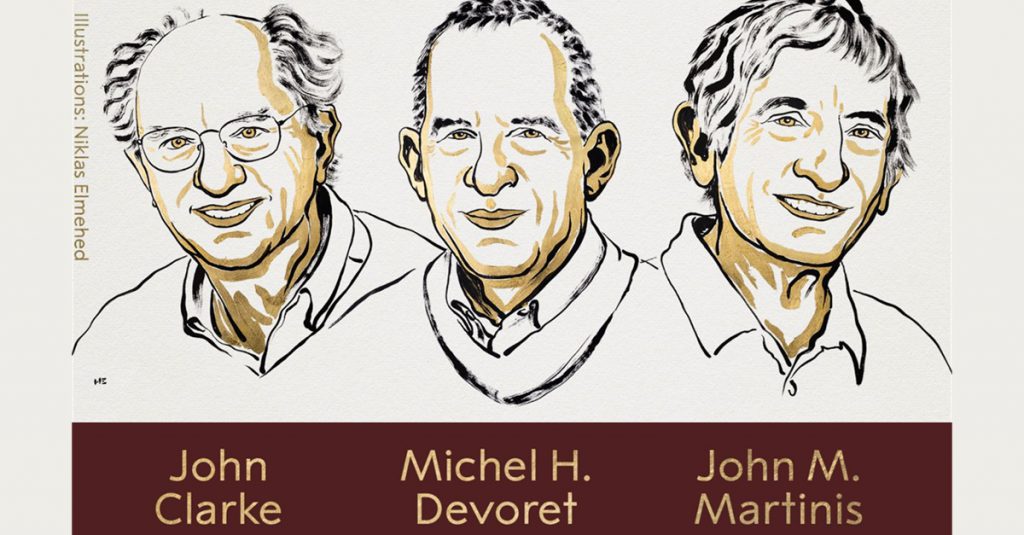

Il Premio Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per «la scoperta del tunnelling quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico».

In sostanza, sono stati premiati per il loro fondamentale contributo alla meccanica quantistica e perché riconosciuti come padri fondatori dei computer quantistici a superconduttori.

Questa scelta del Comitato Nobel segna un momento di cesura con l’idea che i fenomeni quantistici siano confinati all’infinitamente piccolo: per la prima volta, effetti tipicamente microscopici — come il tunnel quantico e l’assorbimento/emissione discreta di energia — vengono dimostrati in un sistema abbastanza grande da reggersi sulla mano.

Come spiegato nel comunicato stampa della Royal Swedish Academy of Sciences, l’idea centrale che ha reso il lavoro dei tre fisici tanto rivoluzionario è quella di trattare un sistema composto da migliaia di particelle come se fosse “una singola particella quantica” e far sì che questo sistema si comporti — anche — come un oggetto quantistico.

Il circuito superconduttore e la giunzione di Josephson

Il cuore dell’esperimento è un circuito fatto di materiali superconduttori, cioè conduttori nei quali la resistenza elettrica è nulla a temperature molto basse. Questi materiali furono separati da un sottilissimo strato isolante per formare una giunzione di Josephson (Josephson junction), un dispositivo già noto agli studiosi del fenomeno.

Attraverso questo dispositivo, fluiscono coppie di elettroni (note come coppie di Cooper) che si comportano in sincronia. La chiave è che l’onda quantistica collettiva che descrive tutte queste coppie può “tunnelare” attraverso la barriera isolante come se fosse un’unica entità.

Un Nobel per il tunnelling macroscopico e quantizzazione dell’energia

Nella configurazione sperimentale iniziale, si legge nel documento, il sistema è bloccato in uno stato “a tensione zero”: la corrente circola senza che compaia una tensione misurabile. È come se fosse imprigionato dietro una parete invisibile. Ma in un esperimento ben controllato, i ricercatori hanno osservato che — in modo probabilistico — il sistema “sfonda” questa barriera, passando in uno stato con tensione misurabile: ecco il tunnelling macroscopico.

In un ulteriore passo, introdussero microonde a frequenze specifiche: scoprirono che il sistema assorbiva queste radiazioni solo se corrispondevano a salti precisi tra livelli energetici quantizzati. In altre parole, anche a questa scala più “umana”, l’energia non è continua, ma “a gradini” — proprio come accade per gli elettroni in un atomo.

La coerenza di tutti questi dati con le predizioni della meccanica quantistica è ciò che ha sancito la rilevanza del risultato.

Le radici e le ispirazioni teoriche

Il lavoro di Clarke, Devoret e Martinis non nacque dal nulla: fu ispirato da teorie precedenti sul tunnelling macroscopico — in particolare dagli studi del fisico Anthony Leggett, cui era riconosciuto il merito di aver esplorato la possibilità di effetti quantistici a scala estesa.

Inoltre, la giunzione di Josephson era un dispositivo già noto in teoria: Brian Josephson stesso aveva previsto fenomeni legati al passaggio di corrente attraverso barriere isolanti fra superconduttori, fenomeni oggi riconosciuti come effetto Josephson.

Il successo dell’esperimento ha forse coronato un sogno teorico: dimostrare che la “stranezza quantistica” può manifestarsi anche in sistemi che, a prima vista, sembrano troppo grandi per conservarla.

Dall’esperimento che vale il Nobel alle future implicazioni tecnologiche

Il riconoscimento del Nobel non celebra solo una conquista teorica, ma un ponte verso le tecnologie del domani. Ecco alcuni ambiti in cui queste scoperte assumono un peso cruciale:

- Computer quantistici: Molti progetti contemporanei adottano circuiti superconductori con giunzioni di Josephson come base per i qubit — le unità fondamentali dell’informazione quantistica. Il comportamento quantistico macroscopico dimostrato dai vincitori è parte integrante della legittimazione sperimentale di questa architettura.

- Sensori e rilevatori ultra-sensibili: Dispositivi basati su giunzioni superconductori possono essere estremamente sensibili al campo magnetico, alle radiazioni, a variazioni infinitesimali — concepibili come sensori quantistici avanzati.

- Metrologia e standard fondamentali: L’effetto Josephson è già utilizzato, per esempio, nel collegamento fra tensioni e frequenze estremamente precise. I contributi del Nobel rafforzano le fondamenta teoriche di questi usi pratici.

- Simulazioni e “atomi artificiali”: Il sistema realizzato è spesso descritto come un “atomo artificiale” — un oggetto quantistico ingegnerizzato e modulabile che può simulare fenomeni quantistici, o fungere da elemento costitutivo per architetture complesse.

John Martinis, dopo il periodo accademico, è stato reclutato da Google per guidare progetti di quantum computing basati su circuiti superconductori, confermando il legame fra la ricerca fondamentale premiata dal Nobel e le applicazioni industriali emergenti.

Un’era nuova per la quantistica, “taglia grande”

Molto spesso la parola “quantistico” ci richiama pensieri su elettroni, atomi, fotoni: il regno dell’infinitamente piccolo. Con l’esperimento dei tre premi Nobel, quel regno si espande, mostrando che — con il giusto disegno sperimentale, un controllo meticoloso e temperature criogeniche — possiamo “afferrarlo” anche con dispositivi tangibili.

Naturalmente, siamo ancora lontani da vedere gatti di Schrödinger sui tavoli da laboratorio. Ma l’esperimento ripete un messaggio potente: i confini fra “microscopico” e “macroscopico” non sono netti, se sappiamo mettere a tacere rumori ambientali, decoerenza e disturbi esterni.

In un’epoca in cui le tecnologie quantistiche — dai computer ai sensori — sono oggetto di competizione globale, questo Nobel può essere letto come una pietra miliare che convalida speranze e investimenti. Per l’Italia, per l’Europa e per tutti i paesi che puntano sull’innovazione, è un segnale: i fondi, le politiche industriali, i centri di ricerca devono guardare con fiducia a ciò che fino a ieri pareva confinato ai sogni teorici.