Chi vincerà la corsa spaziale tra USA, Cina, Russia e Europa?

Chi controlla lo Spazio, controlla la Terra. Questa massima, che fonde logica militare, interessi commerciali e visione strategica, assume oggi una centralità senza precedenti. La dimensione spaziale non è più solo un dominio scientifico o tecnologico, ma un vero campo di confronto geopolitico e geoeconomico tra Stati Uniti, Cina, Russia, Unione europea (Ue) e potenze emergenti come India e Giappone.

Gli Stati Uniti restano il primus inter pares della competizione spaziale. La NASA, con il Programma Artemis, punta a riportare astronauti sulla Luna entro il 2026 e a stabilire una presenza stabile sul satellite. Un obiettivo non solo simbolico: la Luna è piattaforma strategica verso Marte, ma anche riserva di risorse preziose come regolite (ossigeno e idrogeno) ed elio-3, potenziale carburante per la fusione nucleare.

Accanto alla NASA, per la prima volta nella storia, il settore privato entra nel mercato dell’economia spaziale con decisione, rafforzando la supremazia statunitense. SpaceX di Elon Musk domina il mercato dei lanciatori con i Falcon 9 e Heavy ‘riutilizzabili’ e con il progetto Starship, mentre Blue Origin di Jeff Bezos, assieme ad una vasta rete di startup, completano un ecosistema industriale senza rivali. È questo intreccio pubblico-privato a fare degli USA il leader della new space economy, oggi in grado di fissare standard e regole globali.

Europa tra evidenti ritardi e nuove ambizioni

L’Unione europea si muove in ritardo. Il progetto Iris2, con un budget di 10 miliardi di euro, prevede entro il 2030 il lancio di 290 satelliti multi-orbita. Un passo avanti, ma se confrontato con Starlink, che ha già oltre 8.000 satelliti attivi, la distanza è evidente.

Per alcuni, è un’iniziativa tardiva che condanna l’Europa alla marginalità; per altri, rappresenta il primo passo per conquistare autonomia strategica. In ogni caso, l’indipendenza tecnologica passa dalla capacità di lanciare, non solo di progettare e gestire satelliti.

Il mercato globale dei lanci spaziali, secondo stime di Grand View Research, valeva tra 14 e 20 miliardi di dollari nel 2023 e potrebbe superare i 41 miliardi entro il 2030. Una quota pari al 4% della space economy totale, che entro la fine del decennio arriverà a 1.000 miliardi di dollari di valore. Una quota piccola, ma dal peso specifico enorme.

Lisi (MAECI; ASI): “Con la sua base spaziale di Malindi in Kenya, l’Italia potrebbe essere in una situazione ottimale per realizzare una capacità di Responsive Space”

“L’accesso allo spazio, cioè la capacità di mettere in orbita satelliti o altri veicoli spaziali, è un fattore chiave della New Space Economy, a tre livelli: economico-industriale, strategico e tattico. Per anni il costo dei lanci spaziali, espresso in termini di prezzo per chilogrammo di carico utile da mettere in orbita (a seconda dei casi, LEO o geostazionaria) è stato una componente rilevante del costo complessivo di una missione.

Solo negli ultimi anni, con la svolta tecnologica realizzata da SpaceX, introducendo lanciatori riutilizzabili e metodologie di produzione in larga scala, si è potuto abbattere di un fattore dieci ed oltre il costo del singolo lancio, rendendo così economicamente sostenibili, per esempio, le costellazioni di centinaia o migliaia di satelliti in orbita bassa.

Si è così creato un monopolio tecnologico di fatto: chi è in grado di offrire l’accesso allo spazio a prezzi contenuti e ragionevoli controlla gran parte del mercato spaziale mondiale, direttamente o indirettamente”, ci ha detto Marco Lisi, Inviato speciale per lo spazio del MAECI, membro del Consiglio di amministrazione dell’ASI.

“L’Europa da questo punto di vista non è in una situazione ottimale: i costi di lancio dei suoi due lanciatori Ariane 6 e Vega-C sono sensibilmente più alti di quelli di Space X; inoltre la sua capacità di lancio (lanci possibili per mese o per anno) è a malapena sufficiente a soddisfare le esigenze attualmente pianificate e sarebbe completamente insufficiente dovessero realizzarsi le numerose costellazioni proposte dalla Commissione europea, dall’ESA e dalle varie agenzie spaziali nazionali. Questo ‘peccato originale’ rischia di influenzare negativamente la competitività dell’industria spaziale europea. E qui arriviamo al problema strategico, quello dell’indipendenza e dell’autonomia: è di tutta evidenza che non avrebbe senso promuovere costellazioni di satelliti per applicazioni governative e di sicurezza, quali per esempio la tanto dibattuta IRIS2, se poi le centinaia di satelliti che le compongono dovessero essere messe in orbita con lanciatori non europei. È l’argomento che, in modo analogo, è stato violentemente opposto all’utilizzo della costellazione Starlink di Elon Musk in Italia.

Per concludere – ha proseguito Lisi – vale la pena accennare all’utilizzo tattico che sempre più frequentemente viene prospettato per le missioni satellitari. L’idea è portata avanti da molti anni negli Stati Uniti in un programma governativo denominato Responsive Space. Si tratta di utilizzare piccoli satelliti (per telecomunicazione od osservazione della Terra) in combinazione con piccoli lanciatori (microlanciatori) per rendere operative missioni nel giro di poche settimane (se non pochi giorni) in risposta ad una emergenza improvvisa, sia essa un disastro naturale o un potenziale conflitto in un’area critica del pianeta”.

“Con la sua base spaziale di Malindi in Kenya, l’Italia potrebbe essere in una situazione ottimale per realizzare una capacità di Responsive Space – ha sottolineato Lisi – prima a livello nazionale e poi, ovviamente, come asset da mettere a fattor comune con gli altri Paesi europei. Inutile sottolineare l’enorme valenza geopolitica e di cooperazione internazionale che questa iniziativa potrebbe offrire nei confronti del Kenya e di tutti gli Stati africani, nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa. Tecnicamente è fattibile e se ne parla seriamente a livello politico”.

Spagnulo (COMINT): “IRIS2 dovrebbe iniziare a dispiegare la sua costellazione satellitare non prima del 2030, la sfida per i lanciatori europei è arrivare vivi a quella data”

“L’accesso autonomo allo Spazio è fondamentale per dirsi ‘potenza spaziale’, e il controllo strategico del processo industriale dei lanciatori, così come della base di lancio, è prerequisito ineludibile. La situazione europea meriterebbe una trattazione a parte per la sua complessità sintetizzata nei numeri detti.

Ma il problema europeo non è contingente, si tratta di una questione che risale ai primissimi anni duemila quando entrò in servizio il vettore Ariane 5, poi dismesso nel 2023 dopo 117 lanci di cui solo due falliti. Era un razzo vettore per grandi satelliti e altamente affidabile, ma ebbe dei problemi iniziali che ne rallentarono l’ingresso nel mercato, mentre nello stesso tempo si sviluppava una notevole concorrenza internazionale. Nel 2000, l’industria dei lanciatori europei si ritrovò sull’orlo di un baratro e gli stati membri dell’ESA vararono un piano di sostegno finanziario che ne impedì il tracollo”, ci ha spiegato Marcello Spagnulo, Ingegnere, Consigliere Scientifico di LIMES rivista di Geopolitica, Esperto al Tavolo Tecnico del COMINT, Comitato Interministeriale per le politiche Spaziali e Aerospaziali.

“Purtroppo, nonostante ciò e il fatto che il lanciatore avesse raggiunto un’affidabilità elevatissima, il mercato dei grandi satelliti commerciali geostazionari, da cui dipendeva il numero di lanci annui di Ariane, crollò in maniera vertiginosa. Dalla ventina di ordini nel 2000 si passò a una decina nel 2022.

Poi, nel 2015 gli stati membri di ESA decisero di finanziare lo sviluppo di Ariane 6 ma usando le stesse identiche tecnologie del precedente. Questo non portò innovazione. Nonostante ciò – ha aggiunto Spagnulo – il nuovo razzo vettore, che doveva essere pronto per il 2020, effettuò il suo primo lancio solo quattro anni dopo e per un periodo l’Europa non dispose di alcun accesso autonomo allo Spazio e acquistò il servizio di lancio da SpaceX persino per i suoi satelliti strategici Galileo”.

“A oggi, il vettore Ariane 6 ha effettuato con successo i suoi tre primi lanci ed è operativo, il calendario dei prossimi lanci sembra essere abbastanza fitto ma non è stato ancora reso pubblico. Le sfide sono però notevoli per l’Europa, Ariane 6 è stato realizzato con un business plan che prevedeva un tasso di 9 o 10 lanci annui, ma considerando che il suo predecessore ha avuto un tasso medio di lanci annui pari a 4 è evidente che le difficoltà ci sono.

A mio avviso – ha precisato Spagnulo – la perennità del lanciatore dipende in larghissima parte dai programmi spaziali dell’Unione Europea in particolare di IRIS2, il concorrente di Starlink, come amano dire in maniera spericolata a Bruxelles. Sono circa trecento satelliti e potranno assicurare un buon calendario di lanci per Ariane 6. Il fatto è che iIRIS2 dovrebbe iniziare a dispiegare la sua costellazione satellitare non prima del 2030 e quindi la sfida per i lanciatori europei è arrivare vivi a quella data”.

La geopolitica spaziale dei lanci: chi lancia di più, comanda

Il settore dei lanciatori è la chiave della corsa allo spazio. Qui di seguito alcuni numeri diffusi da Space Stats per comprendere lo scenario internazionale:

- 260 lanci nel 2024 a livello mondiale, +200% rispetto al 2015 e +370% rispetto al 2005.

- classifica 2024: Stati Uniti 154, Cina 68, Russia 17, Giappone 7, India 5, Iran 4, Unione europea 3.

- dati 2025 (parziali): USA 124, Cina 50, Russia 11, Unione europea 5, India 3.

Avere razzi propri significa autonomia completa: sviluppo tecnologico, operazioni di lancio, reti di terra, capacità di manutenzione. In sintesi: chi controlla i lanci controlla l’accesso allo spazio, rafforzando la propria sovranità geopolitica e autonomia tecnologica.

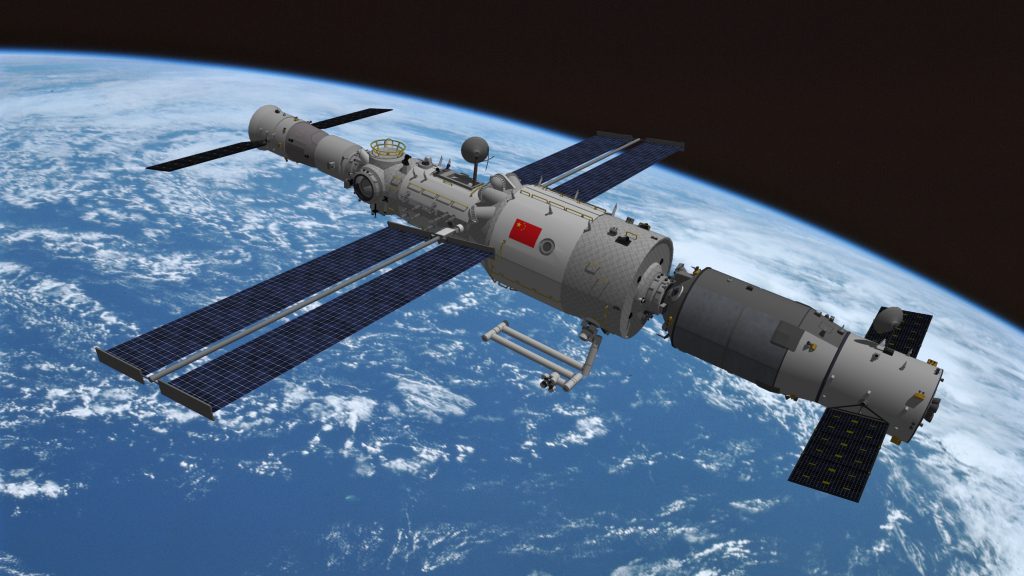

La Stazione spaziale internazionale (ISS) sarà dismessa entro il 2030 e lascerà il posto a più stazioni spaziali commerciali. Nel frattempo, la Cina consolida la propria posizione con la stazione spaziale modulare Tiangong, dotata di chatbot basato su IA (Wukong AI) e pronta a espandersi con nuovi moduli tra il 2030 e il 2035.

Eccellenza industriale Ue, ma poca autonomia

Nonostante la leadership in osservazione della Terra, l’Europa paga un ritardo nei lanciatori, aggravato dall’assenza di razzi riutilizzabili. Il futuro dipende dall’accelerazione su Ariane 6 (lanciatore pesante) e Vega C (medio), mentre l’Italia investe nel Vega E (primo lancio previsto per il 2028).

Il settore nazionale è sostenuto da diverse aziende di rilievo, protagoniste della filiera che coinvolge numerose PMI e startup innovative. Il nostro Paese, grazie al ruolo chave dell’Agenzia spaziale italiana, resta comunque uno dei pilastri industriali del continente (vantiamo una filiera industriale spaziale completa o quasi) e una voce autorevole dell’Agenzia spaziale europea (Esa). Tuttavia, senza una governance europea unitaria, l’Ue rischia di restare fornitore tecnologico e non potenza geopolitica dello spazio.

La New Space Economy, cioè la corsa dei privati allo Spazio (e alla Luna)

Il nuovo corso della space economy è guidato dai privati. Micro-lanciatori, tecnologie 3D e riutilizzabilità riducono i costi e aprono lo spazio a startup e PMI. L’ESA, con il programma Boost!, sostiene la nascita di nuove imprese. È un’occasione che l’Europa deve sfruttare per colmare il gap con Stati Uniti e Cina.

Il nuovo Grande Gioco si svolge verso la/sulla Luna. Gli Artemis Accords (oltre 30 Paesi firmatari, tra cui l’Italia) contrappongono gli Stati Uniti e i partner occidentali all’asse sino-russo, che con l’International Lunar Research Station (ILRS) mira a creare un avamposto alternativo. Controllare la Luna significa gestire le orbite cislunari, le telecomunicazioni e le risorse del futuro.

Sat Wars

Con l’amministrazione Trump, gli Stati Uniti potrebbero spostare il baricentro verso un modello “commercial-first”, riducendo il ruolo diretto della NASA in favore delle aziende private. Una scelta che rafforzerebbe SpaceX e Blue Origin, ma rischierebbe di creare tensioni con i partner internazionali coinvolti in progetti come Gateway e SLS/Orion.

La Cina vede nello spazio un moltiplicatore di potenza economica, tecnologica e diplomatica. Con la stazione spaziale Tiangong e il progetto ILRS con Mosca, punta a rafforzare la sua influenza globale, soprattutto nei Paesi emergenti.

La Russia, pur con l’esperienza di Roscosmos, soffre per crisi industriale e sanzioni. La partnership con Pechino offre ossigeno, ma rischia di relegarla a junior partner del colosso cinese.

Lo spazio, però, non è più solo un’arena di ricerca scientifica o di sviluppo economico, ma anche un dominio militare. Negli ultimi anni USA, Cina e Russia hanno mostrato apertamente capacità di armi antisatellite (ASAT), strumenti che possono neutralizzare, accecare o distruggere satelliti nemici.

Solo per citare gli ultimi casi a noi noti. Nel 2021, la Russia ha condotto un test antisatellite con un missile diretto da Terra, distruggendo un proprio satellite defunto. L’operazione ha generato oltre 1.500 frammenti tracciabili, minacciando la sicurezza della Stazione Spaziale Internazionale.

Nel 2008 gli Stati Uniti hanno portato avanti l’operazione Burnt Frost ha dimostrato le capacità ASAT americane, colpendo un satellite difettoso con un missile SM-3. Il 2007 è stata la volta della Cina, invece, che ha abbattuto un satellite meteorologico in orbita bassa con un missile, creando una nuvola di detriti che ancora oggi costituisce un rischio per altri veicoli spaziali.

Space & Underwater, partecipa alla 2^ edizione della Conferenza internazionale dedicata ai domìni Spazio e Subacqueo, promossa e organizzata dal giornale del nostro Gruppo editoriale Cybersecurity Italia.

Il videoreportage della 1^ edizione