Quando si parla di governance dello Spazio e delle tensioni che alimentano la nuova geopolitica orbitale, a migliaia di chilometri sopra le nostre teste, c’è un tema cruciale che troppo spesso viene trascurato: quello dei detriti spaziali.

Sostenute da Governi ed iniziative private, le costellazioni satellitari hanno indubbiamente reso possibili progressi un tempo inimmaginabili. Oggi possiamo accedere in tempo reale ad informazioni preziose per le telecomunicazioni, la meteorologia, la navigazione satellitare. Dati strategici, su cui attualmente si basano la sicurezza militare, la protezione delle economie, nonché degli stessi cittadini. Uno strumento tecnologico potentissimo, forse il più avanzato di cui disponiamo in termini di esplorazione terrestre ed extraterrestre, che però cela un’insidia di cui nessuno parla.

Sorvegliati spaziali

Dal 2015 l’Italia partecipa al monitoraggio degli oggetti spaziali nell’ambito del programma europeo EUSST, avviato nel 2014. Oggi l’iniziativa riunisce un consorzio di sette Stati membri (Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Romania e Spagna) in collaborazione con il Centro Satellitare Europeo (SatCen) di Torrejón, vicino Madrid.

Si tratta di “sorvegliare” 6500 tonnellate di rottami, ovvero 2780 satelliti non più funzionanti, contro circa 2000 tonnellate di “utili”. Una vera e propria discarica orbitante che cresce a ritmo vertiginoso, inquinando le orbite terrestri. Dal primo, e lontano, lancio dello Sputnik 1, nel 1957, sono stati messi in orbita circa 12000 satelliti, cifra importante che ha generato un volume altrettanto impressionante di rifiuti.

In pratica, in oltre sessant’anni di attività spaziale, l’umanità ha prodotto nello spazio quasi tre volte più spazzatura che satelliti ancora in uso.

Un argomento scottante, a cui fortunatamente non siamo ancora avvezzi, a differenza dei disastri ecologici che riguardano la superficie del nostro Pianeta, troppo spesso ignorati o minimizzati. Come possiamo evitare che la stessa reticenza dell’umanità a riconoscere i problemi ambientali, ci trascini verso un “punto di non ritorno” anche nello Spazio? Rischiamo forse di ripetere gli errori dei negazionisti del cambiamento climatico?

Di questo abbiamo voluto parlare con alcuni esperti del settore. Tra questi il Dott. Albino Carbognani, ricercatore INAF, supporto operativo in ambito EU-SST (Space Surveillance and Tracking) e data quality check del TANDEM (Telescope Array eNabling DEbris Monitoring) di Bologna, e Patrizia Caraveo, Presidente della Società Astronomica Italiana ed autrice del libro “Ecologia spaziale”, pubblicato da Hoepli.

“Troppi satelliti, troppi lanci” Patrizia Caraveo, Presidente della Società italiana di Astronomia

“Ecologia spaziale significa applicare allo spazio la stessa sensibilità che riserviamo all’ambiente terrestre. Lo spazio è parte dell’ecosistema in cui gli esseri umani lavorano e, proprio per questo, deve essere utilizzato in modo sostenibile” spiega a Key4Biz la Dottoressa Caraveo, soffermandosi su un punto “Non bisogna intasare l’orbita di satelliti, perché un eventuale incidente potrebbe generare migliaia di detriti, trasformandoli in veri e propri proiettili capaci di colpire altri oggetti e compromettere l’utilizzo stesso dello spazio”.

Parliamo di frammenti di diverse dimensioni e natura: stadi dei razzi usati per il lancio, parti di satelliti (viti, pezzi di vernice) disperse in seguito a guasti, collisioni, esplosioni, ma anche oggetti persi dagli astronauti durante le missioni umane, nonché veicoli spaziali dismessi che non sono stati fatti rientrare in atmosfera al termine della loro missione.

Inoltre, bisogna ricordare che “l’assenza di confini” nello Spazio è uno dei motivi che ha accresciuto la centralità di questo dominio permettendogli di diventare terreno di continue esercitazioni, in primis a scopi difensivi. Un esempio emblematico è quello dei test con missili anti-satellite, che generano deliberatamente migliaia di detriti.

“Lo Spazio come il Far West” Albino Carbognani, INAF

Attualmente non esiste alcuna regolamentazione che impedisca ai singoli Stati di lanciare satelliti nello Spazio.

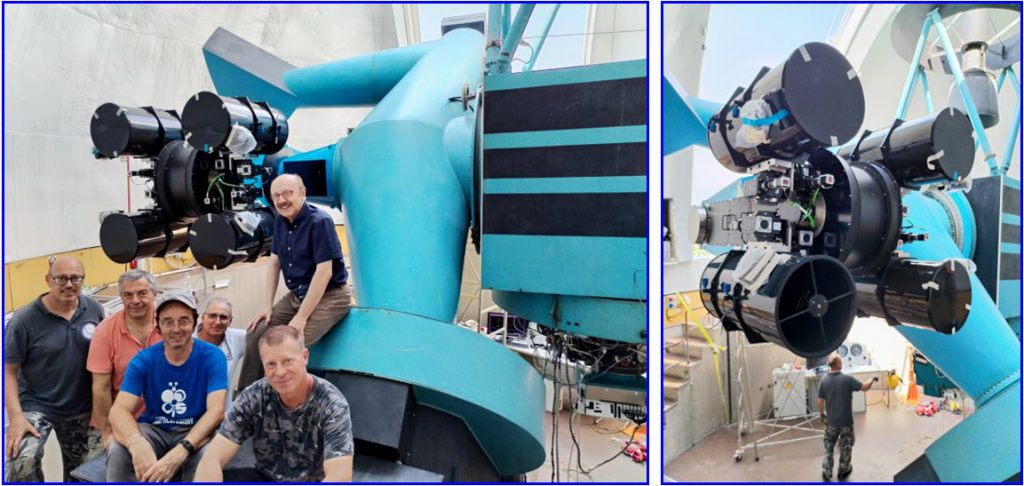

“Lo Spazio è il nuovo Far West. La cosa potrebbe sembrare normale, ma non lo è affatto” sottolinea Albino Carbognani, ricercatore dell’INAF, impegnato sul progetto TANDEM, la nuova strumentazione installata sul telescopio “G.D. Cassini”da 152 cm (il secondo più grande sul territorio italiano) presso l’Osservatorio OAS di Loiano, sull’Appennino emiliano, a 35 km da Bologna.

La Stazione, dedicata al monitoraggio delle orbite satellitari e all’osservazione degli space debris, nonostante l’inquinamento luminoso provocato dalle luci pubbliche, con i suoi strumenti è in grado di dare un contributo effettivo alla ricerca scientifica in campo astronomico e spaziale. Nello specifico, TANDEM è uno strumento unico in Italia, in quanto è in grado di determinare le orbite degli oggetti dalla fascia geostazionaria, a 36.000 km d’altezza, fino all’orbita bassa terrestre, sotto i 2000 km di quota.

“La determinazione delle orbite geocentriche di satelliti e detriti spaziali è necessaria per minimizzare il rischio impatto dei veicoli operativi con gli space debris, che sono completamente fuori controllo” commenta il Ricercatore a Key4Biz.

“La cosiddetta sindrome di Kessler era stata prevista già nel 1975. Secondo questa teoria, che potrebbe concretizzarsi entro i prossimi 50 o 100 anni, assisteremo a collisioni spaziali sempre più frequenti, causate dal sovraffollamento di satelliti e dalla conseguente proliferazione di frammenti“, spiega Carbognani. In altre parole, l’accumulo di detriti potrebbe rendere le orbite terrestri inutilizzabili e pericolose per la navigazione spaziale. Altro che viaggi futuri sulla Luna o su Marte!

Più di 40 mila oggetti tracciati

Per rendersi conto della portata del problema, basta guardare ai dati: sono 42.930 gli oggetti attualmente tracciati e catalogati dalle reti di Space Surveillance, come l’americana NORAD (North American Aerospace Defense Command) e l’europea EU SST. Di questi 54.000 sono di dimensioni superiori a 10 cm,

1.200.000 di dimensioni superiori a 1 cm, 140 milioni con dimensioni superiori a 1 mm.

L’orbita oggi più ambita, e più sfruttata sia da governi che da compagnie private, è la bassa (LEO, Low Earth Orbit), ossia la fascia che si estende dai 200 ai circa 2.000 km di altitudine. Qui orbitano la Stazione Spaziale Internazionale, i satelliti per telecomunicazioni come la costellazione Starlink di Elon Musk, quelli per l’osservazione terrestre e numerosi satelliti scientifici. In questa regione gli oggetti viaggiano a circa 27.800 km/h, completando un giro attorno alla Terra in appena 90 minuti.

“Ed è proprio la velocità dei frammenti – oggi stimati in circa 130 milioni di space debris — a rappresentare il vero problema” avverte il Dott. Carbognani. A tali velocità, infatti, persino un oggetto di pochi centimetri può provocare danni catastrofici.

“Ogni volta che si verifica una collisione fra un satellite e uno space debris questa avviene a velocità dell’ordine di 10 km/s e anche un oggetto di piccole dimensioni può danneggiare il satellite creando altri space debris nell’impatto“.

“Al momento le collisioni sono eventi rari, ma va ricordato che alcune hanno già causato veri e propri crateri persino sulla Stazione Spaziale Internazionale” afferma.

I satelliti in orbita bassa

Un capitolo estremamente importante è, poi, quello dei rientri. I satelliti e gli space debris in orbita fino a 2000 km di altezza sono ancora soggetti all’attrito con l’atmosfera e quindi prima o poi ricadono nell’atmosfera terrestre. Durante il rientro di un satellite nell’atmosfera, i metalli che lo compongono, come l’alluminio, si disperdono sotto forma di ossido di alluminio.

“Si tratta di particelle metalliche inquinanti rilasciate ad alta quota, e questo fenomeno è destinato ad aumentare” dice il Ricercatore.

In particolare, sono i nuovi satelliti del progetto Starlink a contribuire maggiormente a questo trend. Quelli più vecchi, infatti, vengono fatti rientrare per essere sostituiti dai nuovi modelli. Più nel dettaglio, i satelliti in orbita bassa, operano intorno ai 500 km di altezza. Oggi circa l’80% dei veicoli orbitanti in questa fascia appartiene a SpaceX: parliamo di una costellazione immensa, con 8.000 unità già operative.

Sul tema la Dott.ssa Patrizia Caraveo evidenzia “Questi satelliti hanno una durata limitata, di 4-5 anni. Ciò significa che devono essere continuamente sostituiti: i vecchi vengono deorbitati e bruciati nell’atmosfera. È il metodo più semplice per liberare spazio orbitale, ma comporta un problema enorme. I materiali che compongono i satelliti – metalli come alluminio, titanio o niobio – non scompaiono: restano nell’atmosfera sotto forma di aerosol. Analisi recenti hanno già rilevato tracce di questi composti, derivanti dalla combustione dei satelliti rientrati.

Questo dimostra che non stiamo solo inquinando l’atmosfera con i lanci, ma anche con i rientri. Perciò è necessario iniziare a pensare seriamente in termini di ecologia spaziale: non possiamo lanciare un numero infinito di satelliti, né farne rientrare altrettanti senza considerare gli effetti sull’ambiente” aggiunge la Presidente.

Che cos’è l’ecologia dello spazio?

Un altro punto poco dibattuto, e alquanto sottovalutato, è proprio quello dell’inquinamento provocato dal numero crescente di lanci necessari a mettere in orbita nuovi satelliti.

Come ha sottolineato la Presidente SAI: “Ogni lancio produce enormi quantità di gas di scarico lungo tutto il percorso del vettore nell’atmosfera: parliamo di migliaia di tonnellate di carburante bruciate, che rilasciano polveri e composti nocivi a seconda del tipo di combustibile utilizzato.

Il cherosene impiegato, ad esempio, da SpaceX produce polveri sottili e composti solforosi, mentre i booster a propellente solido – utilizzati da diversi programmi spaziali come Vega, Ariane 6 o da vettori cinesi – rilasciano composti del cloro. Questi ultimi sono particolarmente pericolosi, perché noti killer dello strato di ozono.

Non dobbiamo dimenticare che l’ozono, tutelato dal Protocollo di Montreal, è ancora in fase di recupero: non è tornato ai livelli del 1970, anche se sta lentamente risalendo. Un numero eccessivo di lanci rischierebbe però di immettere in atmosfera grandi quantità di cloro, con effetti devastanti sulla sua ricostruzione” precisa Caraveo, spiegando che per questo motivo sarebbe necessario ampliare la normativa, includendo anche norme specifiche sui combustibili utilizzati nei lanciatori spaziali.

L’impatto sull’atmosfera terrestre

L’analisi chimica dei campioni prelevati nella stratosfera conferma che l’aumento delle missioni spaziali private sta avendo un impatto anche sulla composizione di questa zona dell’atmosfera terrestre. Ad

esempio, il rientro di un tipico satellite da 250 kg può generare circa 30 kg di nanoparticelle di ossido di alluminio, che possono resistere per decenni nell’atmosfera.

La definizione di Spazio come “un altrove incontaminato“, “un vuoto senza regole“, quindi, non è più accettabile. Si tratta di un ecosistema fragile, parte integrante dell’ambiente in cui viviamo. I satelliti e le infrastrutture orbitali ci offrono strumenti indispensabili per la vita quotidiana, la ricerca e la sicurezza, ma al tempo stesso generano un’eredità di detriti e inquinamento che non possiamo più permetterci di ignorare.

L’importanza di uno “Space Act”

L’European Space Act, la nuova proposta legislativa dell’Unione Europea, nasce proprio dall’urgenza di affrontare le questioni emergenti che riguardano lo Spazio.

Lo scopo è porre le basi per un quadro normativo armonizzato a livello comunitario, con al centro la sfida della sostenibilità. Gli operatori saranno, infatti, chiamati a ridurre concretamente l’impatto ambientale delle loro missioni, gestendo i detriti spaziali e promuovendo tecnologie innovative capaci di estendere la vita operativa dei satelliti.

Inoltre, il provvedimento punta a introdurre regole vincolanti in materia di sicurezza e resilienza: dal tracciamento dei satelliti alla prevenzione delle collisioni orbitali, fino alla protezione delle infrastrutture da minacce informatiche sempre più sofisticate.

Proprio come sulla Terra, anche nello Spazio l’uomo rischia di compromettere con le proprie mani la possibilità di continuare a utilizzarlo. Se non sapremo riconoscere in tempo i segnali, rischiamo di ripetere gli stessi errori commessi sul nostro Pianeta. Lo Spazio potrebbe diventare la nuova frontiera di una crisi ambientale globale. Ma, al contrario, potrebbe anche rappresentare il terreno su cui dimostrare che abbiamo finalmente imparato la lezione.