Ursula Von der Leyen, nel suo ultimo intervento agli Stati Generali dell’Unione Europea, ha ribadito l’urgenza di definire un criterio “made in Europe” per le tecnologie pulite. L’obiettivo è stimolare una leadership continentale nella produzione delle cosiddette clean tech, i veri pilastri della transizione energetica.

Clean tech nuovo motore dello sviluppo industriale

Come ricordava anche Mario Draghi lo scorso anno, nel Rapporto sul futuro della competitività europea, il rafforzamento dell’economia dell’Unione non può prescindere dalla doppia transizione verde e digitale. A distanza di 12 mesi, però, sul processo di decarbonizzazione in itinere continuano a pesare la frammentazione del mercato unico, una capitalizzazione poco efficiente dell’innovazione e, non in ultimo, scarsi investimenti. Tali fattori restano, tra tutti, quelli che più rischiano di frenare la corsa dell’industria europea verso le tecnologie pulite.

Un quadro complesso che delinea un percorso in salita, ma nel quale l’Italia non parte svantaggiata. Un tempo motore della potenza industriale continentale, il Paese può infatti contare su una solida base manifatturiera e su un know-how consolidato in ambiti come i materiali avanzati e l’elettrificazione: elementi che rappresentano già oggi carte vincenti per guidare la nuova era dell’industria pulita.

Ma quali tecnologie si intendono, concretamente, quando si parla di clean tech?

Cosa s’intende per Clean Technology?

Per clean tech si intende l’insieme di tecnologie, processi e soluzioni pensati per ridurre l’impatto ambientale, aumentare l’efficienza delle risorse e accelerare la transizione verso un’economia sostenibile e decarbonizzata. In altre parole, tutto ciò che l’innovazione offre al settore energetico e digitale. Il settore include impianti, nuove infrastrutture, strumenti. Ne fanno parte eolico, fotovoltaico, idroelettrico, geotermico e persino piattaforme capaci di sfruttare l’energia delle maree. Ma non solo, quello delle cleantech è un vero e proprio ecosistema, che grazie al progresso contribuisce a ridurre in modo strutturale le emissioni.

Un capitolo cruciale è poi quello della Carbon Capture and Storage (CCS) e della Carbon Capture and Utilization (CCU), che permettono di catturare, stoccare o riutilizzare le emissioni di CO₂, riducendo sensibilmente l’impronta industriale.

Rientrano, quindi, in questa categoria anche i veicoli elettrici e le infrastrutture di ricarica, le batterie di nuova generazione, l’idrogeno verde, i sistemi di accumulo termico e meccanico, l’illuminazione a basso consumo, gli elettrodomestici efficienti, le reti intelligenti (smart grid), i biocarburanti avanzati, le tecnologie per il recupero dei materiali, il waste-to-energy e waste-to-resource, oltre a soluzioni per il riciclo e il riuso dell’acqua, o per l’efficientamento energetico di prestazioni sanitarie.

Clean Industrial Deal, i punti chiave

Con il Clean Industrial Deal e oltre 100 miliardi di euro destinati a sostegno della produzione pulita, l’Unione Europea ha lanciato un segnale netto, ribadendo che le tecnologie pulite sono al centro della competitività e della decarbonizzazione dei singoli Stati membri. Non è un caso se oggi, i Paesi che hanno saputo dare priorità all’innovazione cleantech guidano le catene globali di approvvigionamento e al tempo stesso riducono la loro dipendenza da materie prime volatili e ad alto rischio.

Il messaggio è chiaro: le clean tech non devono essere considerate un “accessorio climatico”, bensì il nuovo motore dello sviluppo industriale. Chi investe ora guiderà la prossima era industriale, e l’Italia deve agire rapidamente per non restare indietro.

Un rapporto congiunto della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) mostra che il 22% delle tecnologie pulite e sostenibili sviluppate a livello globale proviene dall’Unione Europea.

Un dato più che positivo se consideriamo che, se da un lato il 29% delle imprese cleantech europee punta ai mercati nazionali, dall’altro il 61% mira a espandersi all’interno del mercato unico.

Nel dettaglio, il piano europeo punta a ridurre il costo dell’energia per famiglie e imprese accelerando la diffusione delle rinnovabili, migliorando le interconnessioni e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. La strategia, com’è logico, guarda anche oltre i confini dell’Unione, con partenariati globali per il commercio pulito e un rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

Infine, senza persone qualificate non c’è transizione possibile. Per questo nascerà un’“Unione delle competenze” con investimenti nella formazione, programmi Erasmus+ potenziati e l’obiettivo di creare posti di lavoro di qualità. Si parla di 500 mila nuovi posti di lavoro.

Clean tech, il ruolo della BEI

È in questo contesto che interviene la BEI, che con i propri finanziamenti supporta il piano europeo a sostegno dell’innovazione e dell’industria pulita. A spiegare meglio a Key4Biz come l’Europa e l’Italia stiano muovendosi per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica è John Mcilwaine, Rappresentante del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per l’Italia.

“2,7 miliardi di euro in 75 fondi specializzati” J.Mcilwaine (FEI)

“Il Gruppo BEI è tra i principali finanziatori del cleantech in Europa, accompagnando le imprese innovative dalla fase pre-seed fino alla quotazione in borsa. Negli ultimi cinque anni, tramite il FEI abbiamo investito 2,7 miliardi di euro in 75 fondi specializzati, a cui si aggiungono 18 miliardi della BEI destinati a progetti tecnologici ad alto impatto climatico“, spiega Mcilwaine.

“La nostra Climate Bank Roadmap conferma l’ambizione di dare priorità agli investimenti a basse emissioni di carbonio, promuovere soluzioni verdi e allineare tutti i finanziamenti agli obiettivi di neutralità climatica dell’UE” aggiunge il rappresentante.

TechEU, 70 miliardi nei prossimi tre anni

Per sostenere l’ecosistema europeo è stato lanciato TechEU, il più grande programma per l’innovazione: 70 miliardi di euro nei prossimi tre anni, con l’obiettivo di mobilitarne oltre 250 miliardi.

“Il cleantech è al cuore di questa strategia“, continua Mcilwaine, “con l’impegno a rafforzare la leadership europea nella transizione ecologica e a sostenere startup e scale-up attive in settori come:

- efficienza energetica

- stoccaggio di energia

- mobilità sostenibile

- economia circolare

- decarbonizzazione industriale

- bioeconomia”.

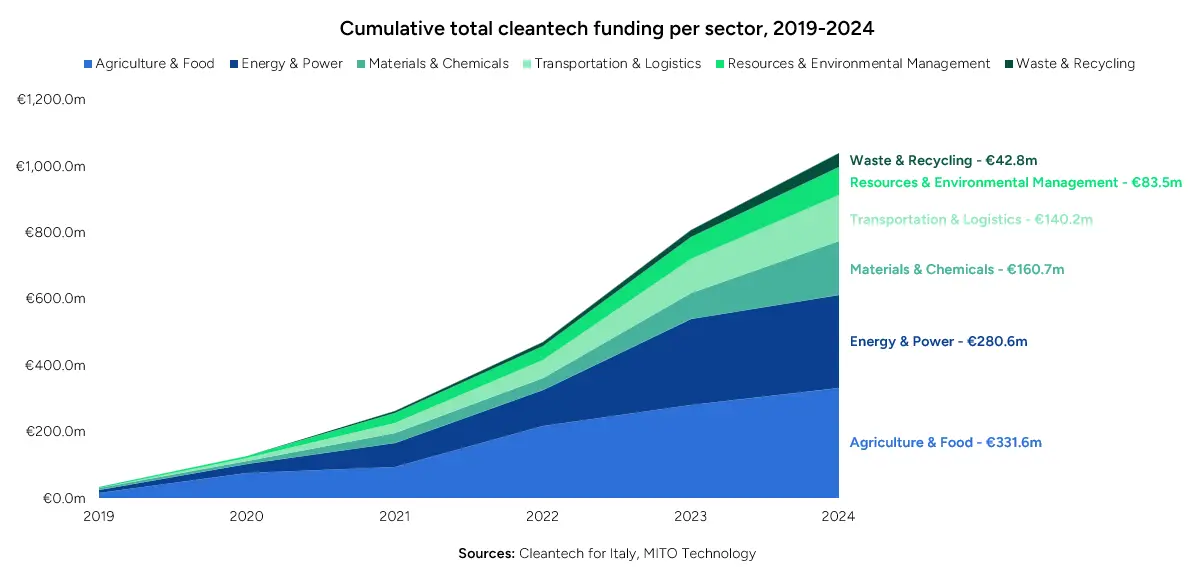

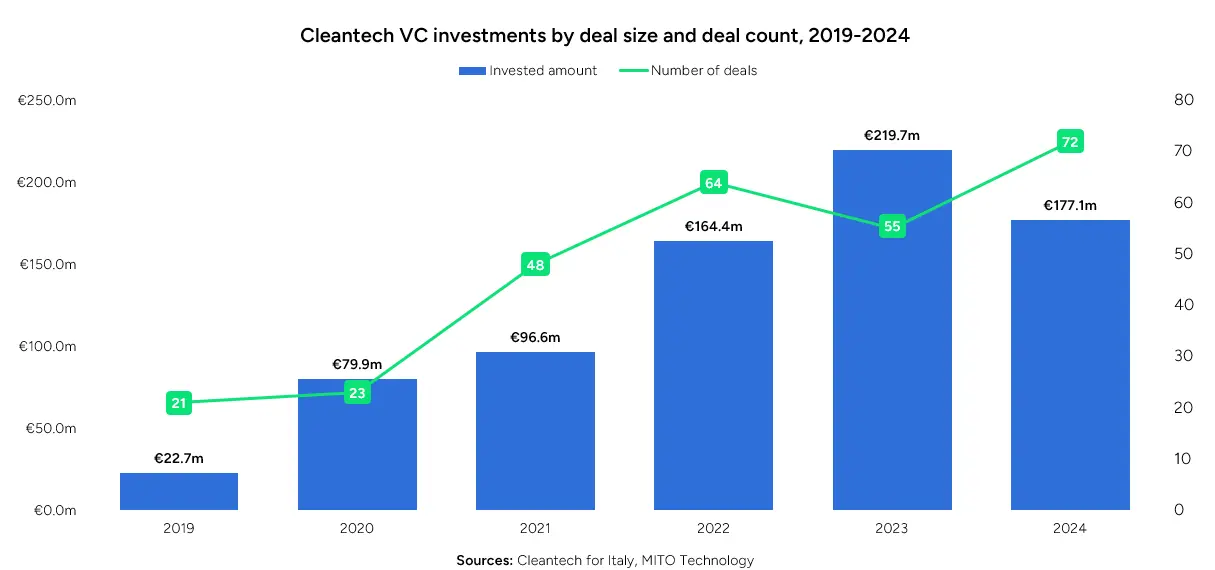

Clean Tech in Italia

Il settore delle clean tech sta vivendo in Italia un’accelerazione senza precedenti. Il Paese ha già assunto un ruolo da protagonista nella prima ondata, a partire dall’economia circolare, e oggi vanta posizioni di rilievo anche nel solare ad alta efficienza e nella mobilità sostenibile.

Secondo il Rapporto 2025 sull’Economia Circolare, redatto dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con ENEA, il Bel Paese ha già ottenuto benefici concreti dalle clean tech. In particolare, si stimano risparmi pari a 16,4 miliardi di euro grazie all’efficienza dei processi e al riciclo.

Inoltre, il nostro Paese può contare su una forza lavoro sempre più qualificata e una rete di ricerca tra le più solide in Europa.

Cos’è l’energy trilemma”F. Benvenuti (BCG)

Un quadro accurato della situazione italiana è illustrato a Key4Biz da Ferrante Benvenuti, Managing Director e Partner di Boston Consulting Group. Il dott. Benvenuti si è soffermato sul tema dell’energy trilemma:

“Il tema dell’“energy trilemma” è cruciale per l’industria italiana: competitività dei costi, sicurezza degli approvvigionamenti e sostenibilità ambientale rappresentano tre obiettivi intrecciati, che richiedono soluzioni integrate. Oggi le imprese italiane sopportano costi energetici più elevati rispetto alla media europea, con elettricità circa il 25% più cara e gas oltre il 10%, che potrebbe portare a minore competitività internazionale e maggiore esposizione a rischi di volatilità” dichiara.

Benvenuti prosegue sottolineando: “Nonostante il ruolo strategico dell’industria italiana nel quadro europeo, la quota di fondi dell’Innovation Fund destinata al Paese per progetti industriali su larga scala rimane contenuta. Probabilmente perché Paesi come Germania e Francia hanno meccanismi di policy più maturi su alcune tecnologie e degli strumenti di incentivazione che favoriscono lo sviluppo di progetti di larga scala.

Per colmare il divario, secondo il Managing Director: “l’Italia deve rafforzare gli incentivi fiscali (sia sulla componente capex che sulla componente opex), completare il quadro normativo su filiere strategiche per la decarbonizzazione e snellire le autorizzazioni, in modo da rendere più attrattivi i progetti industriali di decarbonizzazione e garantire che la transizione energetica rilanci la competitività del nostro tessuto produttivo”.

Dagli Stati Generali d’Europa a quelli italiani

In sintesi, l’Italia dispone già di tutti gli ingredienti che, se messi a sistema, possono trasformare l’innovazione in un nuovo motore industriale. A frenarla però, restano alcuni ostacoli: dall’alto costo dell’energia, a un tessuto produttivo spesso troppo ancorato a modelli del passato.

Lo conferma anche quanto emerso dalla prima edizione degli Stati Generali di Clean Tech for Italy, svoltasi lo scorso giugno a Roma. Tra gli obiettivi dell’appuntamento, che ha riunito investitori, innovatori, leader industriali e decisori politici, quello di spingere il Paese oltre la fase sperimentale e creare le condizioni per scalare le tecnologie pulite. Al centro del dibattito, proprio il Clean Industrial Deal europeo, che apre la strada a una nuova politica industriale capace di coniugare incentivi finanziari e tecnologie emergenti.

Clean tech, F.Cuppoloni (Clean Tech for Italy) “Necessari incentivi mirati”

La ricetta per superare le difficoltà passa da pilastri concreti, tra cui incentivi mirati alla decarbonizzazione industriale, con un occhio alle soluzioni domestiche.

Come spiega Federico Cuppoloni, direttore di Cleantech for Italy, quello dei finanziamenti è un nodo cruciale: “Ogni politica industriale deve bilanciare due lati: l’offerta e la domanda. Se spingo solo la domanda, rischio di favorire tecnologie importate senza rafforzare la produzione italiana. Diverso è sostenere l’offerta di soluzioni innovative che hanno ancora margini di crescita: lì l’incentivo diventa una leva strategica, perché permette di abbattere i costi man mano che la produzione aumenta, rendendo le imprese italiane più competitive anche sui mercati globali”.

La posta in gioco, quindi, è alta. Con le mosse giuste, l’Italia può conquistare un ruolo da protagonista nella nuova rivoluzione industriale. Ma senza un’azione rapida e decisa, rischia di restare indietro rispetto ai concorrenti globali.

Esaustivo è l’esempio riportato da Cuppoloni:

“Incentivare l’adozione dei pannelli fotovoltaici ha senso anche se non li produciamo in Italia, perché l’obiettivo in quel caso è la transizione energetica. Diverso è il discorso quando parliamo di tecnologie innovative dove possiamo ancora competere industrialmente: lì diventa essenziale sostenere l’adozione di soluzioni che rafforzino davvero il nostro tessuto produttivo, altrimenti si rischia di distribuire risorse a pioggia senza un ritorno strategico.

Dal lato dell’offerta, inoltre, è fondamentale che le risorse pubbliche vengano utilizzate in modo efficiente. Per questo è importante coinvolgere la finanza privata, ad esempio tramite garanzie statali che riducano il rischio per le banche e gli investitori: lo Stato interviene solo se un progetto fallisce, mentre i privati mettono capitale con un profilo di rischio più contenuto” afferma.

Ma il punto cruciale resta la scelta delle tecnologie da incentivare. Chiarisce il Direttore: “Alcune, grazie alla cosiddetta legge di Wright, possono ridurre i costi man mano che aumentano i volumi produttivi. In questi casi, un incentivo iniziale non solo stimola la nascita di un’industria nazionale più competitiva, ma le consente anche di guadagnare spazio sui mercati globali.”

In definitiva, i filoni più promettenti in tal senso sembrano essere le rinnovabili come solare eolico, e sistemi di accumulo per stoccare l’energia prodotta in eccesso, mentre lo stesso discorso non vale per tecnologie come idrogeno e nucleare, dove gli incentivi non bastano ad abbassare i costi.

S.Bodoardo (PoliTo) “Batterie, crescono accumuli di grande dimensione”

Un settore in cui l’Italia di certo non primeggia è quello delle batterie e dei sistemi di accumulo. Tuttavia, al di là dei pronostici, nel secondo trimestre del 2025, il mercato nostrano dei sistemi di accumulo mostra segnali di ripresa, grazie soprattutto al traino dei grandi impianti utility scale (dati ANIE).

In particolare, al 30 giugno 2025 in Italia risultano installati complessivamente: 815.161 sistemi di accumulo, per una potenza totale di 6.750 MW e una capacità massima di 16.411 MWh.

Anche le informazioni che ci restituisce la fotografia riportata a Key4Biz da Silvia Bodoardo, professoressa del Politecnico di Torino, sono positive:

“Produrre batterie in Italia e in Europa rappresenta un’opportunità strategica da non lasciarsi sfuggire. La domanda globale di batterie è in continua crescita, e anche i dati italiani confermano questa tendenza” commenta la professoressa.

“Secondo ANIE,- ribadisce Bodoardo a conferma di quanto detto– le tecnologie rinnovabili stanno crescendo rapidamente, così come il numero di sistemi di accumulo installati in Italia: dai circa 200 mila del 2022 si è passati a oltre 800 mila oggi. La maggior parte di questi sistemi utilizza batterie al litio-ione, con capacità che variano molto tra le regioni: la Lombardia guida, seguita da Sardegna e Piemonte.

Fino a poco tempo fa, il 92% degli accumuli era sotto i 20 kWh, principalmente abbinato a impianti fotovoltaici residenziali. Ora stanno aumentando i grandi accumuli superiori a 1 MWh, un trend favorito dall’incertezza e dalla mancanza di incentivi. In passato, misure come il Superbonus hanno accelerato la crescita delle rinnovabili, che oggi superano il 56% della produzione italiana, contribuendo anche all’espansione degli accumuli domestici” conclude.

Clean tech, aziende italiane in prima linea

La Professoressa ha quindi evidenziato che, al momento, ci sono diverse imprese italiane che stanno scommettendo nel settore. Tra queste:

- Comau (Piemonte), specializzata in automazione, anche per la produzione di batterie;

- FAM (Teverola, Caserta), che produce celle per accumuli stazionari a base di litio e ferrofosfato.

“Grazie a bandi come il PCEI e altri investimenti, FAM sta sviluppando una gigafactory a Teverola, ampliando la capacità produttiva. L’azienda non produce celle per auto, ma per applicazioni stazionarie” ha aggiunto.

Lo scenario attuale mostra quindi un’Italia impegnata a trasformare le proprie megafactory (impianti con capacità inferiore a 1 GW) in gigafactory, con l’obiettivo di allinearsi agli altri Paesi dell’Unione.

Le materie prime critiche

In questo contesto, capitolo a parte meritano le materie prime critiche, ossia le risorse minerarie e naturali considerate essenziali per le tecnologie pulite, ma che presentano alto rischio di approvvigionamento. Con il clean Industrial Deal l’Ue punta sulla riduzione di queste utlime. Nello specifico, la Commissione europea punta ad adottare entro il 2026 un atto legislativo sull’economia circolare, con l’obiettivo di accelerare il riuso dei materiali scarsi e ridurre le dipendenze globali, raggiungendo il 24% di materiali circolari entro il 2030. Tra le misure previste vi sono:

- la creazione di un centro UE per gli acquisti comuni di materie prime, capace di generare economie di scala e rafforzare il potere negoziale delle aziende.

- un meccanismo per consentire alle imprese di coalizzarsi e aggregare la domanda di materie prime critiche;

“Tra le cosiddette materie “critiche” – chiarisce Bodoardo – ci sono elementi come il cobalto, ma nel settore automotive la quantità è molto bassa ed è in via di eliminazione. La maggioranza delle auto utilizza oggi celle litio-ferrofosfato, la stessa chimica impiegata per gli accumuli stazionari.

Nel prossimo futuro, il litio potrebbe essere sostituito dal sodio per applicazioni stazionarie, anche se le batterie sodio-ione restano più costose e non adatte a raggiungere le stesse densità energetiche del litio” afferma.

“Il costo delle batterie litio-ione è drasticamente sceso, attestandosi poco sopra i 50-60 euro/kWh. Questo abbassa il costo dei veicoli elettrici, il cui componente più caro è proprio la batteria, e accelera la transizione energetica. Di conseguenza, già oggi in Italia oltre il 56% dell’energia proviene da fonti rinnovabili, con tendenze in crescita” dice infine.