Giro di vite USA sugli ingressi, si parte dalle identità digitali e i social. Il confine sottile tra sicurezza e controllo

Negli ultimi giorni un messaggio pubblicato dall’Ambasciata degli Stati Uniti nel Regno Unito ha attirato l’attenzione di osservatori, giuristi e difensori dei diritti digitali. Il contenuto, apparentemente tecnico, in realtà segna un passaggio delicato nel rapporto tra Stati, individui e identità digitale, partendo dalle piattaforme social.

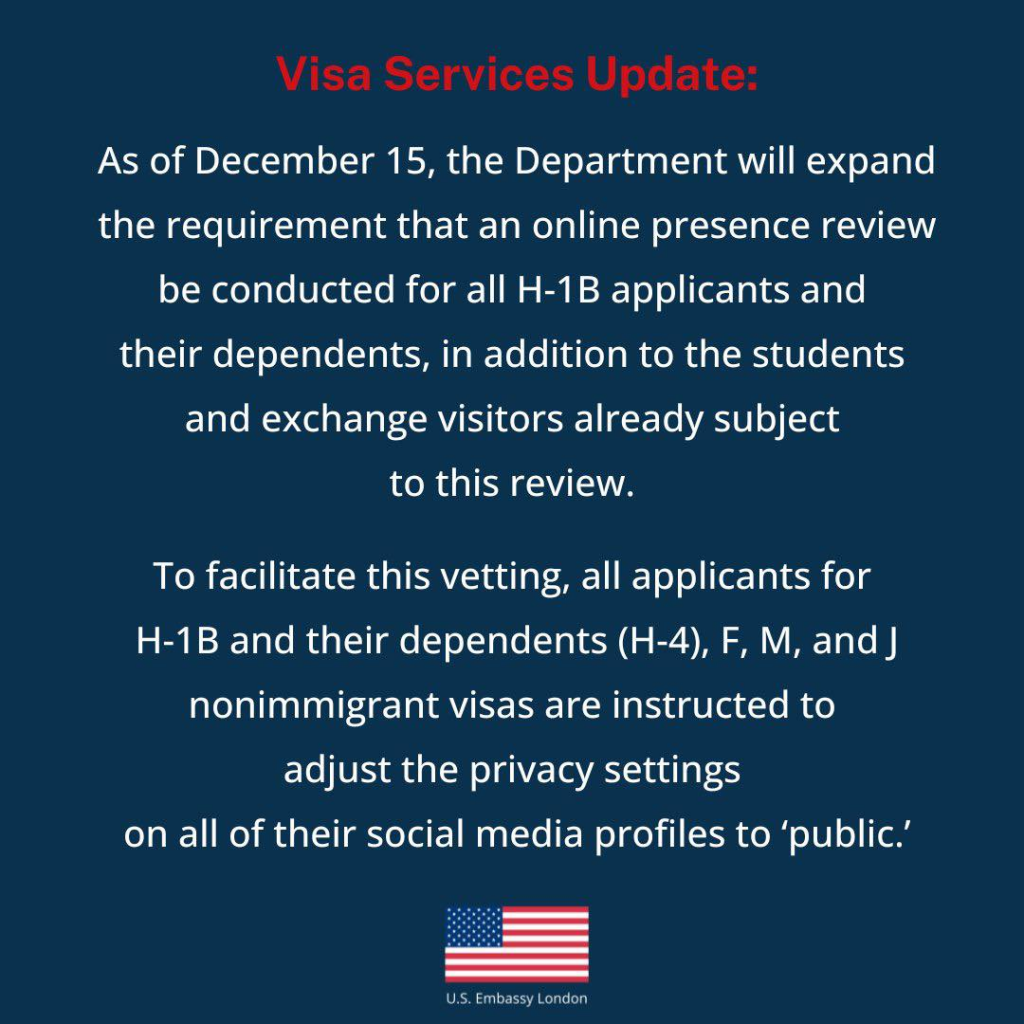

A partire dal 15 dicembre, il Dipartimento di Stato statunitense estende l’“online presence review” – il controllo della presenza online – non solo a studenti e visitatori di programmi di scambio (visti F, M e J), ma anche a tutti i richiedenti visti H-1B e ai loro familiari (H-4). Fin qui, si potrebbe dire, si tratta di un rafforzamento dei controlli di sicurezza.

Il punto critico, però, è un altro: i richiedenti sono invitati a modificare le impostazioni di privacy di tutti i loro profili social, rendendoli pubblici.

La notizia segue la proposta avanzata pochi giorni fa dalla US Customs and Border Protection, in cui si voleva imporre ai visitatori in entrata negli Stati Uniti di rendere accessibili un mucchio di dati personali, anche relativi a famigliari e posto di lavoro.

Non si tratta più solo di fornire informazioni a un’autorità consolare. Si tratta di ripubblicare la propria vita digitale per il mondo intero, su richiesta di un governo straniero, come condizione per poter viaggiare.

Commentando il post social dell’Ambasciata USA in Gran Bretagna, un’utente ha scritto ironico: “Scusate, questa è l’ambasciata americana o quella russa? Ultimamente sembra facile confonderle“.

Un altro ha scritto: “Pensavo si trattasse della Corea del Nord“.

Che cosa sta chiedendo concretamente il governo americano

In termini pratici, la richiesta implica che chi desidera entrare negli Stati Uniti debba: rendere accessibili a chiunque i propri profili social (Facebook, X, Instagram, LinkedIn, ecc.); accettare che tali contenuti siano analizzati non solo dalle autorità consolari, ma da qualunque soggetto terzo; esporre la propria storia digitale a sistemi automatici di analisi, archiviazione e profilazione.

Non viene chiesto di consegnare dati in un perimetro chiuso e regolato, ma di trasformare l’intero assetto della propria identità digitale, rendendola pubblica, indicizzabile, copiabile. Questa distinzione è fondamentale dal punto di vista giuridico.

Perché rendere pubblici i social è un problema serio

Dal punto di vista del diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali, questa richiesta solleva diverse criticità strutturali. Una volta che un profilo diventa pubblico: i contenuti possono essere copiati, archiviati, correlati; sono esposti a data broker; possono essere utilizzati da sistemi di intelligenza artificiale per addestramento e scoring.

Rendere pubblici i propri profili espone l’individuo a molestie e harassment online; valutazioni da parte di datori di lavoro; profiling politico o ideologico; utilizzo dei dati da parte di attori ostili, inclusi servizi di intelligence di Paesi terzi.

Dal punto di vista giuridico, il consenso è valido solo se: è libero e quindi non condizionato.

Qui siamo di fronte a un consenso sotto pressione: o modifichi la tua identità digitale, o rinunci alla mobilità internazionale. È una forma di coercizione indiretta che svuota il concetto stesso di consenso.

La comunicazione è avvenuta tramite Facebook, una piattaforma commerciale che già effettua tracciamento su larga scala. Questo crea una sovrapposizione inquietante tra potere statale, infrastruttura privata e “sorveglianza” commerciale.

Non è una policy pubblicata in un atto normativo, ma un messaggio in cui si chiede di modificare la propria identità attraverso “una piattaforma privata“.

Dalla sicurezza alla riscrittura dell’identità digitale

Qui emerge il vero cambio di paradigma. Il visto non è più solo uno strumento di controllo delle frontiere.

Diventa uno strumento di intervento sull’identità digitale del viaggiatore, che non è un accessorio: è la proiezione online della persona, delle sue relazioni, delle sue opinioni, della sua storia.

Chiedere di renderla pubblica equivale a ridefinire come una persona deve apparire nello spazio digitale globale, ma anche imporre “uno standard di visibilità” come condizione di accesso a un diritto (la mobilità).

Una questione che va oltre i visti

La domanda centrale non è se uno Stato abbia il diritto di controllare chi entra nel proprio territorio, per motivi di sicurezza nazionale.

La domanda è un’altra: fino a che punto uno Stato può riscrivere/riprogrammare/ridefinire l’identità digitale di una persona, che ricordiamocelo non è un proprio cittadino, come condizione necesssaria per esercitare un diritto legittimo come lo è il viaggio?

Quando il controllo non riguarda più i documenti, ma la forma stessa della nostra presenza online, siamo davanti a un mutamento strutturale del rapporto tra individuo e potere. La sicurezza è una funzione dello Stato. L’identità digitale è una dimensione dell’essere umano. Confondere le due cose significa aprire una strada che, una volta percorsa, sarà molto difficile richiudere.